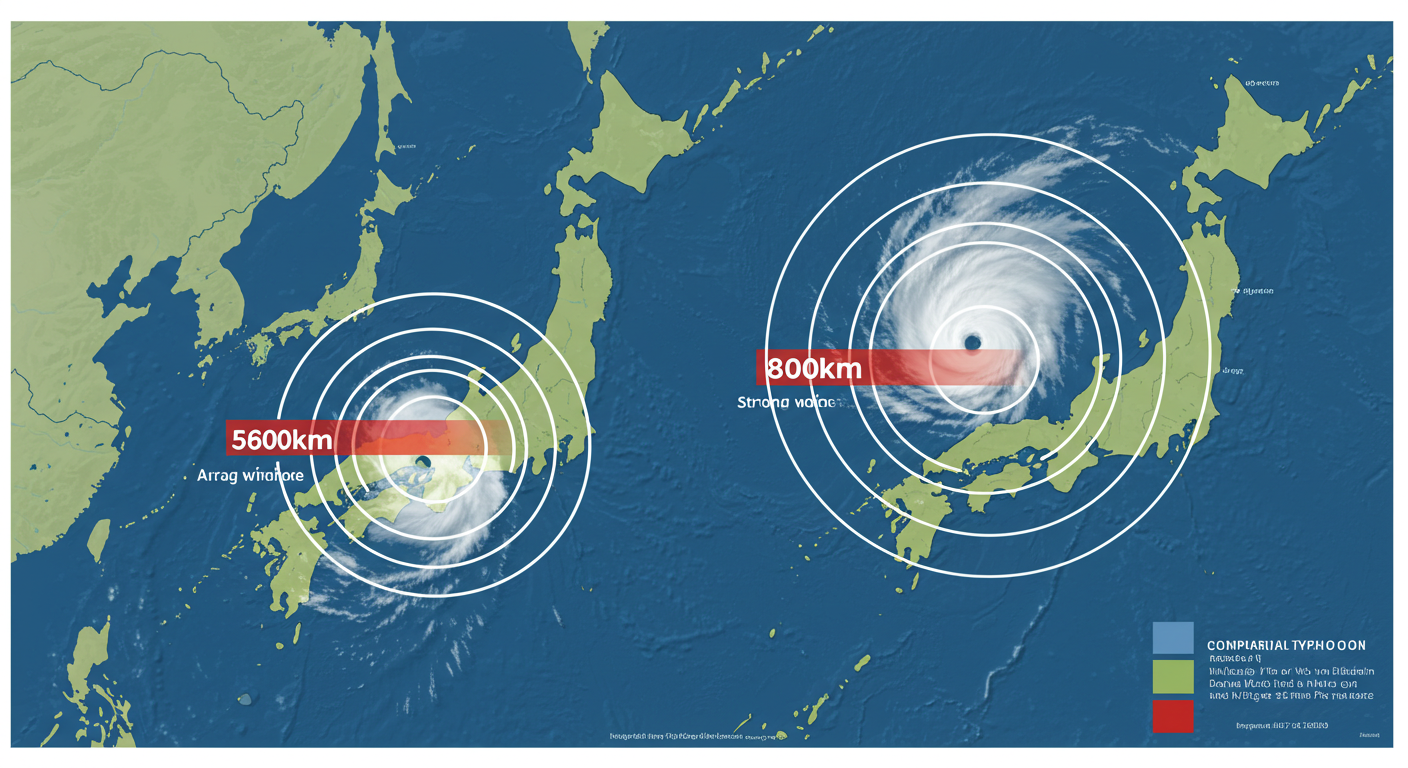

毎年やってくる台風の季節。テレビやインターネットのニュースで「今回の台風は“非常に強い”勢力で、しかも“大型”です」といった解説を耳にすると、なんだかとても大変なことが起こりそうだと身構えますよね。ですが、この「強さ」と「大きさ」、実は全く別のモノサシで測られていることをご存知でしたか?「強いってことは、大きいってことじゃないの?」と思われている方も少なくないかもしれません。この違いを正しく知ることが、迫りくる台風に対して適切な防災行動をとるための、とても大切な第一歩になります。さらに、台風のニュースで必ずと言っていいほど登場するナゾの単位、「hPa(ヘクトパスカル)」。数値が低いほどヤバい、とは聞くけれど、一体それが何を示しているのか、スッキリ説明できる人は意外と少ないものです。この記事を読めば、たった3分で台風情報の見方がガラリと変わり、あなたの防災意識が一段階アップデートされるはず。自分や家族の身を守ることはもちろん、地域で助け合う「相互扶助」の精神にもつながる大切な知識を、一緒に学んでいきましょう。見た目のサイズじゃない!台風の「大きさ」は“風速15m/sの範囲”で決まるまず、多くの人が勘違いしがちなのが、台風の「大きさ」です。天気図や衛星画像で見える、あの渦を巻いた雲の広がり全体が「大きさ」だと思っていませんか?実は違うんです。気象庁が定義する台風の「大きさ」は、「風速15m/s以上の風が吹いている範囲(強風域)の半径がどれくらいか」で決まります。風速15m/sというと、時速に換算すると54km。高速道路を走る車くらいのスピードです。この風が吹くと、看板が揺れ始めたり、傘がさしにくくなったりします。この「ちょっと強いな」と感じる風が吹いているエリアの広さで、台風のサイズを表しているのです。そして、その階級は驚くほどシンプル。たったの2種類しかありません。大型(大きい)台風:強風域の半径が500km以上 800km未満超大型(非常に大きい)台風:強風域の半径が800km以上これだけです。つまり、強風域の半径が499km以下の台風は、階級としては「並の大きさ」ということになります。「なんだ、大きいか、すごく大きいかの二択なんだ」と拍子抜けするかもしれませんが、これが重要なポイント。「大型」の台風ともなれば、その影響範囲は本州がすっぽり覆われてしまうほど広大です。これはつまり、「台風の中心がまだ遠く離れているから、自分のいる場所は大丈夫だろう」という油断が非常に危険だということを意味します。台風の中心が九州の南にあっても、「大型」であれば関東地方まで強風域に入り、交通機関の乱れや突風による被害が発生する可能性があるのです。広範囲に影響が及ぶからこそ、自分の住む地域だけでなく、周辺の状況にも気を配り、早め早めの備えや情報共有をすることが、「地域貢献」としての防災につながります。破壊力の指標!台風の「強さ」は“中心気圧と最大風速”がカギ次に、台風の「強さ」についてです。こちらは「大きさ」とは全く異なり、その台風が持つ「破壊力」のポテンシャルを示しています。「強さ」の基準となるのは、「中心付近の最大風速」です。こちらは3つの階級に分けられています。強い:最大風速が33m/s以上 44m/s未満非常に強い:最大風速が44m/s以上 54m/s未満猛烈な:最大風速が54m/s以上風速33m/s(時速約120km)を超えると、何かにつかまっていないと立っていられないほどの暴風です。「非常に強い」レベルになると、看板が落下・飛散し、電柱や街灯が倒れることも。走行中のトラックが横転するのもこのクラスです。そして「猛烈な」台風は、住家が倒壊・損壊するほどの、まさに災害級の破壊力を持っています。この恐ろしい暴風を生み出すエネルギー源こそが、天気予報で耳にする「hPa(ヘクトパスカル)」なのです。hPa(ヘクトパスカル)って何?「hPa」は、空気の重さ、つまり「気圧」を表す単位です。私たちは常に空気の重さに押されて生活していますが、それを感じることはありませんよね。だいたい地上の平均的な気圧が1013hPaくらい。これは、1平方メートルの広さに約10トンの重さがかかっているのと同じです。では、なぜ台風の中心気圧が低いと風が強くなるのでしょうか?ここで、台風を「巨大な掃除機」だとイメージしてみてください。掃除機は、内部の気圧をモーターで下げることで、周りの空気やゴミを勢いよく吸い込みますよね。台風もこれと全く同じ原理です。何らかの原因で発生した低気圧(台風の卵)は、周囲の空気よりも気圧が低いため、周りの空気をどんどん吸い込み始めます。そして、中心の気圧が低ければ低いほど(hPaの数値が小さいほど)、掃除機の吸引力が強くなるのと同じで、周りの空気を吸い込むパワーが強大になります。この「吸い込む力」こそが、暴風の正体なのです。ですから、天気予報で「中心気圧950hPa」などと聞いたら、「なるほど、地上の平均よりずっと気圧が低いから、猛烈な勢いで空気を吸い込んで、とてつもない暴風が吹き荒れるんだな」と理解することができます。hPaは、その台風が秘めた破壊力を知るための、重要なバロメーターなのです。「大きくて強い台風」だけが危険じゃない!組み合わせで変わる危険度「大きさ」と「強さ」の違いがわかると、台風がもたらす危険性をより立体的に捉えることができます。多くの人が「大きくて、しかも強い台風が一番ヤバい」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。その組み合わせによって、危険の種類や対策が変わってくるのです。ケース1:小さくても「猛烈な」台風強風域が狭いため、影響範囲は限定的かもしれません。しかし、中心付近では「猛烈な」暴風が吹き荒れており、その進路上にある地域は局地的に甚大な被害を受ける可能性があります。接近に伴って急激に天候が悪化するため、「さっきまで晴れていたのに」という油断が命取りになりかねません。進路予測のわずかなズレで、被害が大きく変わるのも特徴です。ケース2:「大型」だけど強さは“並”の台風最大風速は「強い」の基準に達していないため、暴風への警戒は比較的低いかもしれません。しかし、「大型」であるため影響範囲が非常に広く、台風の動きが遅い場合は、長時間にわたって広範囲に雨を降らせ続けます。その結果、総雨量が記録的なものとなり、大規模な河川の氾濫や土砂災害など、風よりも水による災害のリスクが極めて高くなります。このように、台風の本当の恐ろしさは、「強さ × 大きさ × 進路 × スピード」といった、様々な要素の掛け算で決まります。だからこそ、天気予報を見る際には、「今回の台風は“非常に強い”らしい」という情報だけでなく、「大きさは“大型”だから、雨が長く続きそうだ」「進路が自分の住む街を直撃するかもしれない」といった複数の情報を組み合わせ、自分の地域にどのような危険が迫っているのかを具体的にイメージすることが重要です。その想像力こそが、早めの避難や備えにつながります。そして、「隣のお年寄り世帯は避難に時間がかかるかもしれない」「この地域の低い土地は浸水しやすいから注意を呼びかけよう」といった、地域全体で被害を最小限に抑える「相互扶助」の行動へと繋がっていくのです。まとめさて、今回は台風の「大きさ」と「強さ」という、似ているようで全く違う2つの指標について掘り下げてみました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。台風の「大きさ」 → 影響範囲の広さ(風速15m/s以上の強風域の半径)台風の「強さ」 → 破壊力のポテンシャル(中心付近の最大風速)hPa(ヘクトパスカル) → 低いほど風が強くなる、台風のエネルギー源これらの知識は、決して単なる豆知識ではありません。天気予報から流れてくる情報を正しく読み解き、迫りくる危険を“自分ごと”として捉えるための、いわば「防災リテラシー」です。情報を正しく理解できると、「風が強くなる前に家の周りを片付けよう」「長雨に備えて側溝の掃除をしておこう」「早めに避難した方が良さそうだ」といった、具体的で適切な行動に繋がります。そして、その知識をぜひ、ご家族やご友人、ご近所の方々と共有してみてください。一人の知識が二人、三人と伝わることで、地域全体の防災力は着実に向上します。それこそが、私たちが大切にしたい「相互扶助」の精神に基づいた、災害に強い社会づくりの第一歩です。台風シーズンを迎える前に、この機会にご自身の住む地域のハザードマップを確認したり、家族と避難場所や連絡方法について話し合ったりしてみてはいかがでしょうか。「知る」ことが、あなたと、あなたの大切な人のいのちを守る、最も確実な備えとなるのです。