「線状降水帯」はゲリラ豪雨の比じゃない!専門家が語る本当の恐ろしさと生存戦略

「また大雨か…」と、天気予報を見てため息をつくことが増えていませんか?

こんにちは!暮らしの安全と安心を追求する、さっぽろ市民共済のブログライターです。

近年、毎年のように耳にするようになった「線状降水帯」という言葉。どこか他人事のように感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「ゲリラ豪雨がパワーアップしたやつでしょ?」くらいの認識でいると、本当に危険です。

今回は、この線状降水帯の“本当の恐ろしさ”と、私たち市民が生き残るための具体的な「生存戦略」について、専門家の視点から、少し踏み込んでお話ししたいと思います。この記事を読み終える頃には、あなたの防災意識は、きっと新しいステージに進んでいるはずです。

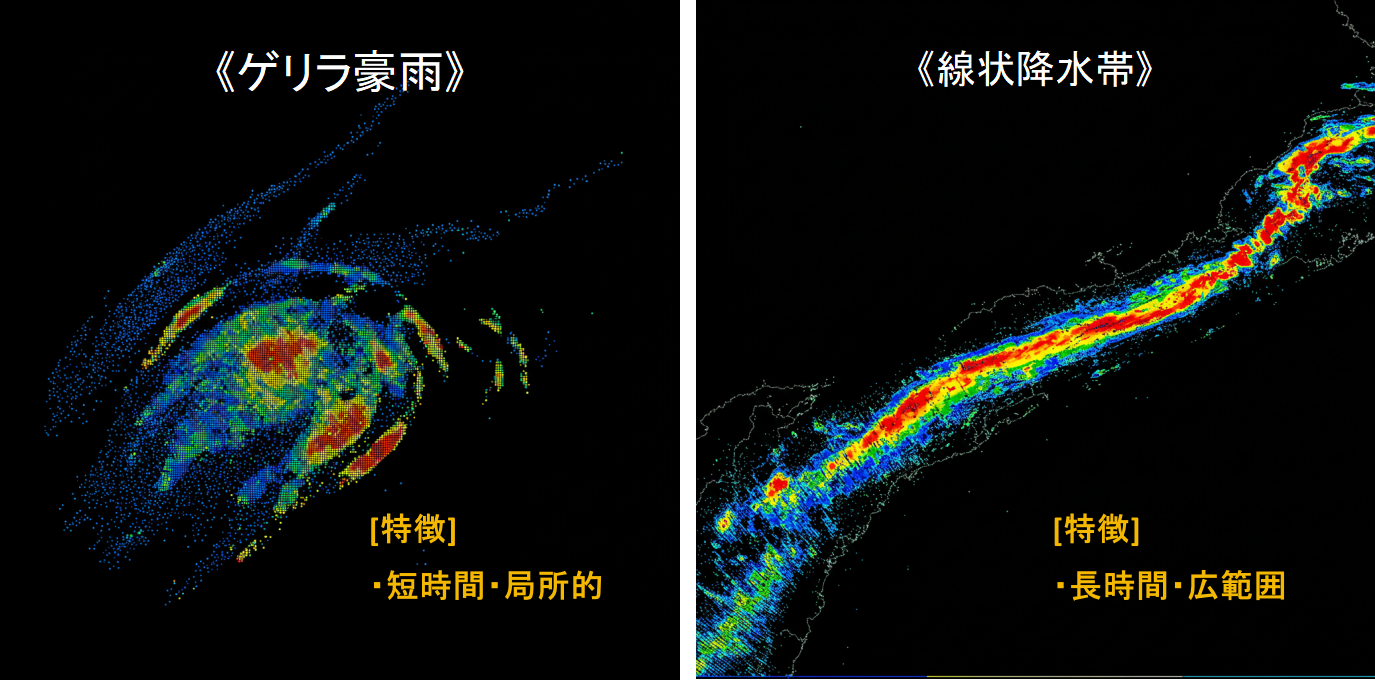

点と線、これが決定的な違い!線状降水帯の異常な正体

「ゲリラ豪雨」と「線状降水帯」。どちらも危険な大雨ですが、その性質は全く異なります。例えるなら、ゲリラ豪雨は“点”の攻撃、そして線状降水帯は“線”での執拗な攻撃です。

ゲリラ豪雨は、狭い範囲に、短時間で「ドバっ!」と雨が降る現象。道路が一時的に冠水することはあっても、比較的早く水が引くことも多いですよね。

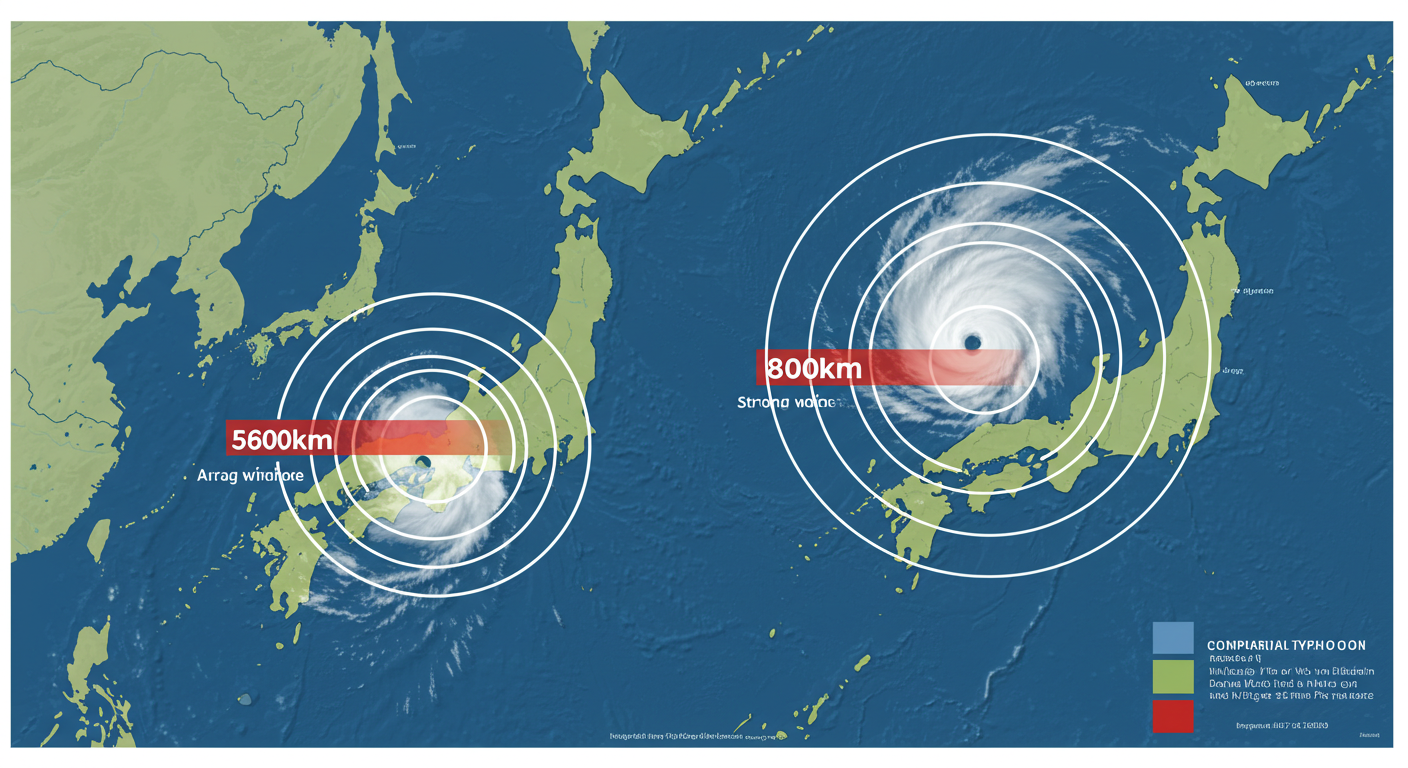

一方、線状降水帯の恐ろしさは、その「持続性」と「範囲」にあります。活発な積乱雲(せきらんうん)が次々と発生し、まるでベルトコンベアのように同じ場所を通過し続けることで、数時間から半日以上、猛烈な雨が降り続くのです。

想像してみてください。バケツをひっくり返したような雨が、あなたの住む街に、何時間も、何時間も降り注ぎ続けるのです。川はあっという間に危険な水位に達し、地面は雨水を吸収しきれなくなり、マンホールから水が噴き出す「内水氾濫(ないすいはんらん)※」や、山間部では土砂災害の危険性が急激に高まります。

この「逃げ場のない、終わりの見えない雨」こそが、ゲリラ豪雨とは比較にならない、線状降水帯の本当の脅威なのです。

(※内水氾濫:下水道などの排水能力を超えた雨が降った際に、水が地上にあふれ出してしまう現象のこと)

あなたの常識が命取りに?線状降水帯の3つの罠

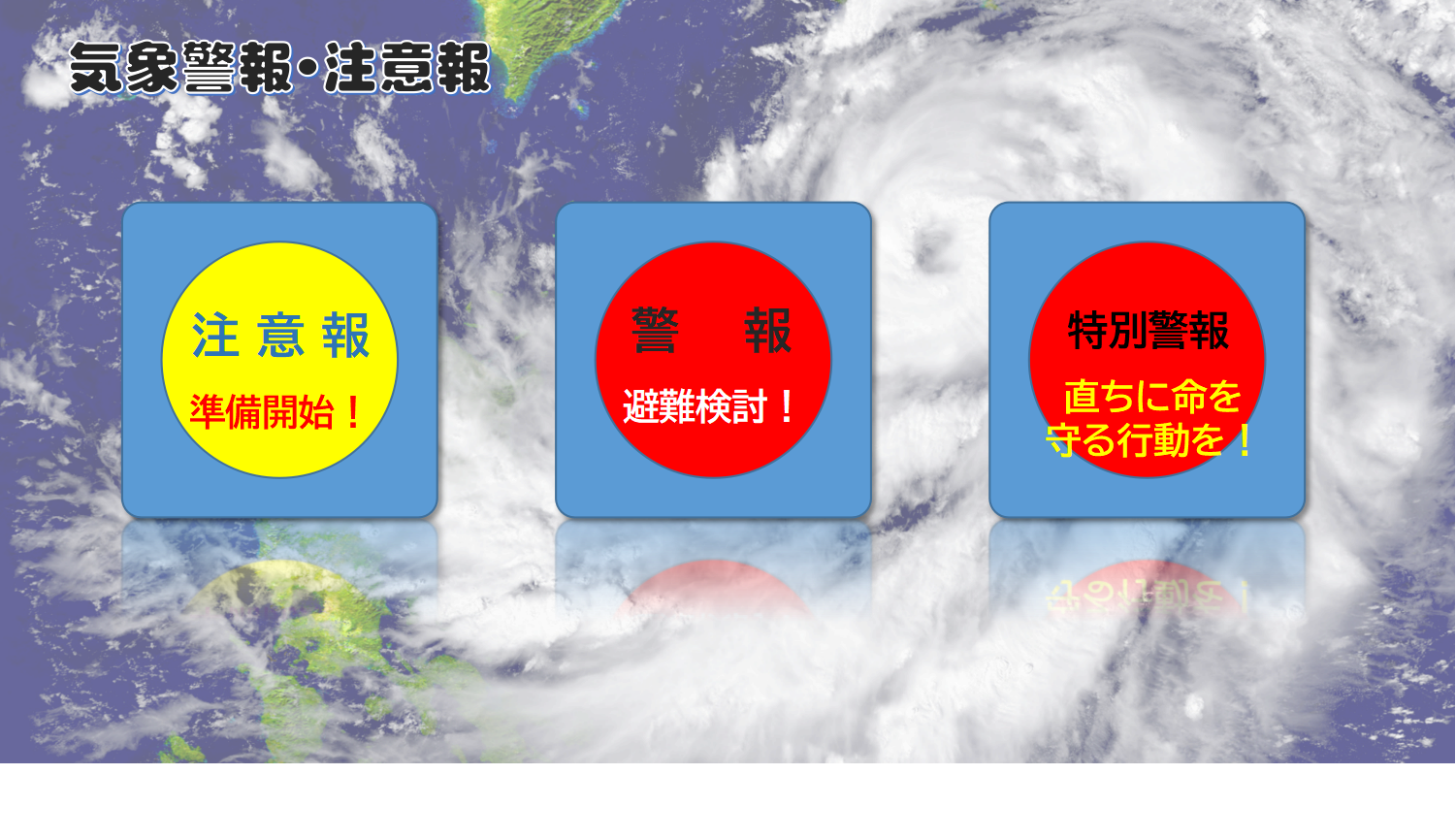

「自分の家は大丈夫」「まだ避難しなくても平気」。その“いつもの感覚”が、線状降水帯の前では通用しないかもしれません。ここでは、多くの人が陥りがちな3つの「ワナ」について警鐘を鳴らします。

ワナ1:「場所」のワナ - 川から遠いから安全という思い込み

「うちは高台だし、川からも遠いから水害は関係ない」と思っていませんか?これは非常に危険な考え方です。先ほど触れた「内水氾濫」は、川から離れた市街地の真ん中でも起こり得ます。また、普段は穏やかな用水路や小さな川が、突如として牙をむき、道路を濁流に変えてしまうこともあります。

まずは、お住まいの自治体が発行している「ハザードマップ」を必ず確認してください。そして、マップで色が塗られていない場所でも「100%安全」ではないことを肝に銘じましょう。想定外の事態が起こるのが、近年の災害の常識です。

ワナ2:「時間」のワナ - 「まだ大丈夫」が手遅れに

雨が強まってきても、「まだ大丈夫だろう」と様子を見てしまう。これは「正常性バイアス」と呼ばれる、誰にでも起こりうる心理です。「自分だけは大丈夫」と、無意識に危険を過小評価してしまうのですね。

線状降水帯において、避難の鉄則は「明るいうちの水平避難」です。夜になると、周囲の状況が全く見えなくなり、足元が冠水しているのか、道路が崩れていないかさえ分かりません。停電すれば、頼りの情報も入ってこなくなります。危険が迫ってからではなく、危険が予測される段階で行動を起こす。「空振り」を恐れない勇気が、命を救います。

ワナ3:「情報」のワナ - 受け身の姿勢が招く混乱

「避難指示が出たら動こう」と考えている方も多いでしょう。しかし、指示を待っている間に、避難経路が寸断されてしまう可能性があります。また、昨今はSNSなどで様々な情報が錯綜し、どれを信じていいか分からなくなる「情報過多」に陥る危険性もあります。

大切なのは、気象庁や自治体など、信頼できる情報源をあらかじめ確認しておくこと。そして、それらの情報と、実際に目の前で起きている状況(家の前の道路の様子、近くの川の水位など)を総合的に見て、「自分の判断で」早めに動くことです。避難とは、誰かにさせられるものではなく、自らの命を守るための主体的な行動なのです。

生き残るための「新・防災常識」。今日から始める3つのアクション

では、私たちは具体的に何をすれば良いのでしょうか。従来の防災対策を一歩進めた、「新・防災常識」とも言える3つのアクションを提案します。

アクション1:「垂直避難」の限界を知り、「水平避難」の選択肢を持つ

水害時に「家の2階以上に避難する(垂直避難)」ことは有効な手段の一つです。しかし、それで安心ではありません。家が浸水地域にあれば、完全に孤立してしまう可能性があります。電気、ガス、水道が止まり、救助が来るまでの数日間、食料や水だけで耐え忍ぶ生活は想像以上に過酷です。

そこで重要になるのが、安全な場所へ移動する「水平避難」です。避難所はもちろんですが、ハザードマップで安全が確認できる親戚や友人の家を、事前に「避難先」としてお願いしておく「縁故避難(えんこひなん)」も非常に有効な選択肢です。これは、いざという時に助け合う「相互扶助」の精神そのもの。平時のうちから、「もしもの時はよろしくね」と声を掛け合える関係を築いておくことが、何よりの防災になります。

アクション2:「防災グッズ」から「防災ストック」へ発想転換

防災グッズというと、非常用持ち出し袋を準備して押し入れの奥に…というイメージがありませんか?しかし、いざという時に賞味期限が切れていたり、どこに置いたか忘れてしまったり。

これからは、「防災ストック」という考え方にシフトしましょう。これは、普段から使っている食料品や日用品(レトルト食品、缶詰、水、トイレットペーパーなど)を少し多めに買い置きし、使った分だけ買い足していく「ローリングストック法」です。特別なものを備えるのではなく、いつもの暮らしの延長線上に防災を組み込むことで、無理なく、無駄なく、災害に備えることができます。

アクション3:「自分だけ」から「ご近所と」へ。地域で築く防災ネットワーク

災害時、最後に頼りになるのは、遠くの親戚よりも近くの他人かもしれません。自分の身を守る「自助」はもちろん大切ですが、それだけでは限界があります。特に、高齢者や小さなお子さんがいるご家庭、身体に障害のある方など、自力での避難が難しい方々をどう支えるか。

ここで輝くのが、「共助」、つまり地域での助け合いです。普段からの挨拶やちょっとした立ち話が、いざという時の「〇〇さん、大丈夫ですか?」という声かけに繋がります。自治会や地域の防災訓練に積極的に参加することも、顔の見える関係を築く絶好の機会。これは、私たちの暮らしの土台である「地域貢献」にも繋がる、尊いアクションです。自分一人の力は小さくても、地域が繋がれば、それは大きな防災力になるのです。

まとめ:未来を変えるのは「想像力」と「行動力」

線状降水帯は、確かに恐ろしい自然現象です。しかし、その発生は、数時間前には高い精度で予測できるようになってきました。つまり、私たちは何もできずにただ襲われるのではなく、「備える時間」が与えられているのです。

今回お伝えしたかったのは、防災とは、特別なことではないということです。

ゲリラ豪雨との違いを正しく理解し、その危険性を「想像する力」。

ハザードマップを確認し、もしもの時の避難先を家族や友人と話し合っておく「行動力」。

「空振りを恐れず、早めに動く」という主体的な判断力。

そして、お隣さんや地域の人々と「助け合う」という温かい心。

これらの「想像力」と「行動力」が、あなたと、あなたの愛する人の未来を守る、何よりの盾となります。

災害は、いつ、どこで起こるか分かりません。しかし、備えがあれば、被害を最小限に食い止めることは可能です。この記事が、皆さんの日々の暮らしの中に、「防災」という安心の種をまくきっかけとなれたなら、これほど嬉しいことはありません。さあ、今日から、できることから始めてみませんか。