予期せぬ火災に見舞われた後、燃え残った家財や建物の残骸を前に、呆然としてしまうかもしれません。悲しみに暮れる間もなく、「この焼け跡をどう片付ければいいのか…」「一体いくらかかるのだろう…」という現実的な問題が重くのしかかってきます。

実は、この「後片付け」には、専門業者の手配が必要となり、決して安くはない費用が発生します。この経済的な負担を少しでも軽くするために存在するのが、火災共済の「残存物取片づけ費用共済金」です。

今回は、火災そのものの損害だけでなく、その後の復旧に欠かせないこの大切な保障について、詳しく掘り下げていきましょう。

そもそも「残存物取片づけ費用共済金」って何?

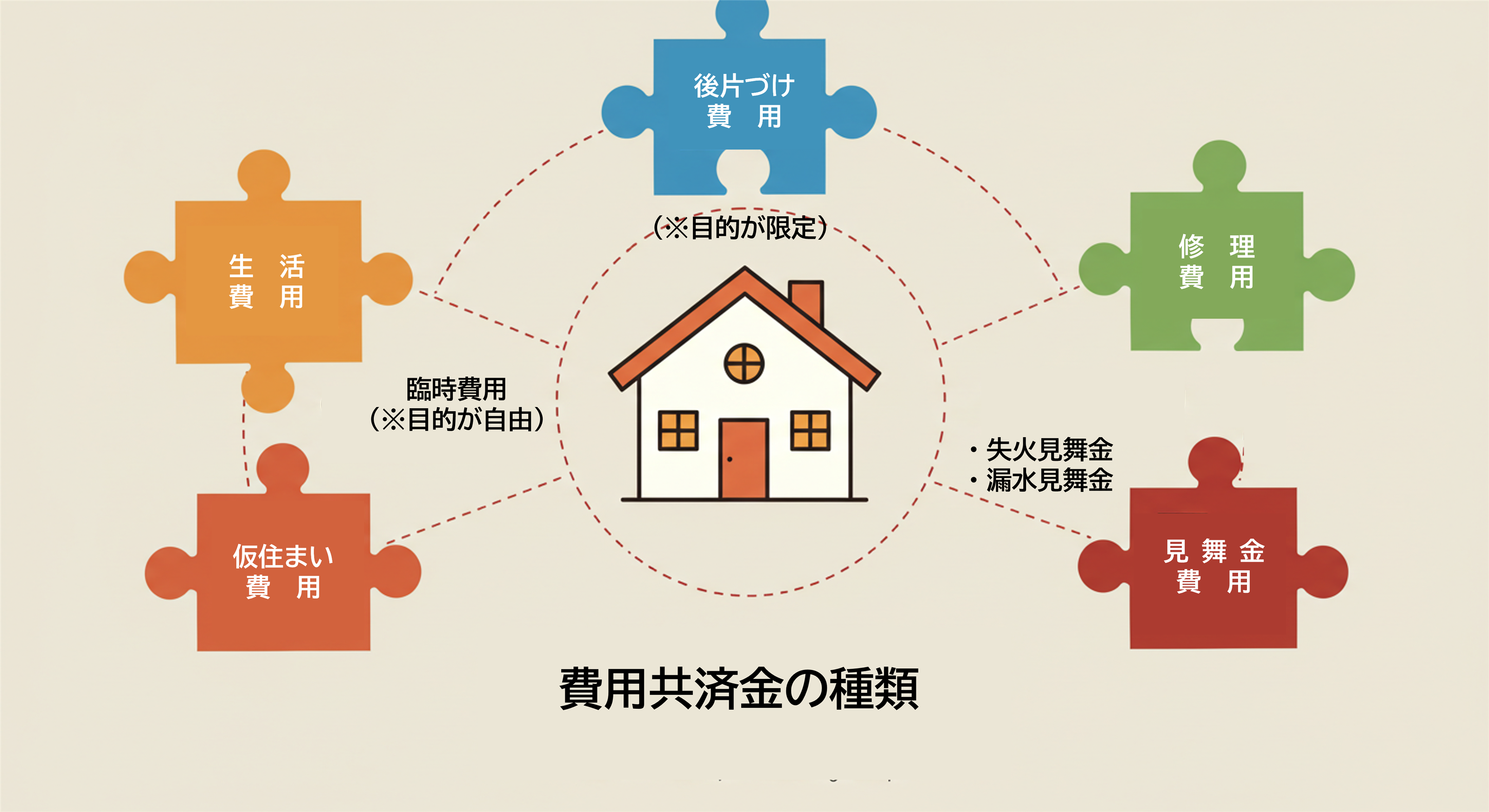

火災に見舞われた際、建物や家財そのものの損害に対して支払われるのが「火災等共済金」です。しかし、札幌市民共済の保障はそれだけではありません。火災後の復旧を力強くサポートするために、いくつかの「費用共済金」が用意されています。

その中の一つが、今回ご紹介する「残存物取片づけ費用共済金」です。

後片付けのための「実費」を保障する心強い味方

「残存物取片づけ費用共済金」とは、その名の通り、火災によって損害を受けた建物や家財の「残存物」を取り片づけるために実際にかかった費用に対して支払われる共済金のことです。

具体的には、以下のような作業にかかる費用が想定されます。

焼け残った家財道具の搬出・処分費用

ススや消火剤で汚れた室内の清掃費用

建物の解体や瓦礫の撤去費用

これらの作業は、個人で行うには危険が伴い、専門的な知識や機材が必要です。そのため、専門業者に依頼するのが一般的ですが、その費用は決して安価ではありません。そんな時、この共済金があることで、ためらうことなく復旧へ向けての一歩を踏み出すことができるのです。

いくら受け取れる?具体的な支払い条件と限度額

では、具体的にどれくらいの共済金が受け取れるのでしょうか。ここでは、その支払い条件と計算方法について、わかりやすく解説します。

支払い条件はシンプル

「残存物取片づけ費用共済金」が支払われるのは、「火災等共済金が支払われる場合」に限られます。 つまり、火災、破裂・爆発、落雷などの共済事故によって建物や家財に損害が生じ、その損害に対して「火災等共済金」が支払われる際に、それにプラスして受け取れる保障となります。

支払額の計算方法と上限

支払われる金額は、「火災等共済金の額の6%に相当する額」と定められています。

例えば、火災によって建物に損害が生じ、「火災等共済金」として500万円が支払われたとします。この場合、

500万円(火災等共済金) × 6% = 30万円

となり、30万円が「残存物取片づけ費用共済金」として支払われます。

ただし、上限額も設けられており、「1共済事故あたり100万円」が限度となります。 非常に大きな損害で、火災等共済金の6%が100万円を超える場合でも、支払われるのは100万円までとなります。

この共済金は、損害を補う「火災等共済金」とは別に、実費としてかさむ片付け費用を直接的にサポートするためのものと考えると良いでしょう。

知って得する!他の費用共済金との関係性

札幌市民共済には、「残存物取片づけ費用共済金」の他にも、組合員の万が一を支えるための費用共済金があります。その中でも特に知っておきたいのが「臨時費用共済金」との関係です。

目的が違う「臨時費用共済金」

「臨時費用共済金」も、火災等共済金が支払われる場合に、それに上乗せして支払われる費用共済金の一種です。 こちらは火災等共済金の10%(上限100万円)が支払われます。

両者の大きな違いは、その「目的」です。

残存物取片づけ費用共済金:目的が「焼け跡の片付け」に限定されている。

臨時費用共済金:

当面の生活費、仮住まいの費用、衣類の購入費など、火災によって生じた「臨時の支出」全般に自由に使うことができる。

二つの費用共済金は「別々に」支払われる

最も重要なポイントは、この二つの費用共済金は「それぞれ別に支払われる」ということです。

先ほどの例で考えてみましょう。火災等共済金が500万円支払われた場合、

臨時費用共済金:500万円 × 10% = 50万円

残存物取片づけ費用共済金:500万円 × 6% = 30万円

となり、合計で80万円が、建物や家財の損害に対する500万円とは**「別枠」**で支払われるのです。

さらに、これらの費用共済金は、ご契約いただいている共済金額(保障の限度額)を超えて支払われる という点も、組合員にとって非常に心強い仕組みと言えるでしょう。

まとめ

火災という非日常的な出来事の後には、「片付け」という非常に現実的で費用のかかる作業が待っています。「残存物取片づけ費用共済金」は、そんな時に経済的な心配を少しでも和らげ、一日も早い生活再建を後押しするための、まさに「相互扶助」 の精神を形にした保障です。

私たちは、単に損害を補うだけでなく、組合員の皆様が本当に困った時に寄り添い、支えとなる存在でありたいと考えています。ご自身の契約内容を今一度ご確認いただき、万が一への備えを万全にしておきましょう。もしご不明な点があれば、いつでもお気軽に私たちにご相談ください。

.png)