住宅用火災警報器、鳴らない悲劇を防ぐ超簡単点検術!

皆さん、こんにちは!暮らしの安全を守るプロフェッショナル、札幌市民共済の防災ライターです。

突然ですが、ご自宅の天井を見上げてみてください。そこに設置されている「住宅用火災警報器」、最後にその存在を意識したのはいつですか?「法律で義務化された時に設置したきり…」なんて方も、実は少なくないのではないでしょうか。

「設置してあるから大丈夫」——。実は、その安心感こそが、最も危険な”油断”なのかもしれません。もし、本当に火災が起きたその瞬間に、警報器が沈黙してしまったら…。考えるだに恐ろしい悲劇を防ぐため、今回は「設置しただけ」で終わらせない、命を守るための点検術について、独自の視点も交えながら、とことん分かりやすくお話しします!

まさかの沈黙…あなたの家の警報器は「生きて」いますか?

消防法の改正により、今やほとんどのご家庭に設置されている住宅用火災警報器。しかし、私たちは「設置=安全のゴール」と勘違いしてしまいがちです。警報器は、命を守るために24時間365日、休まずに働き続けている精密機械。当然、”寿命”や”故障”が訪れます。

警報器が鳴らない原因として、まず思い浮かぶのは「電池切れ」ですよね。もちろん、それは大きな原因の一つです。しかし、危険はそれだけではありません。

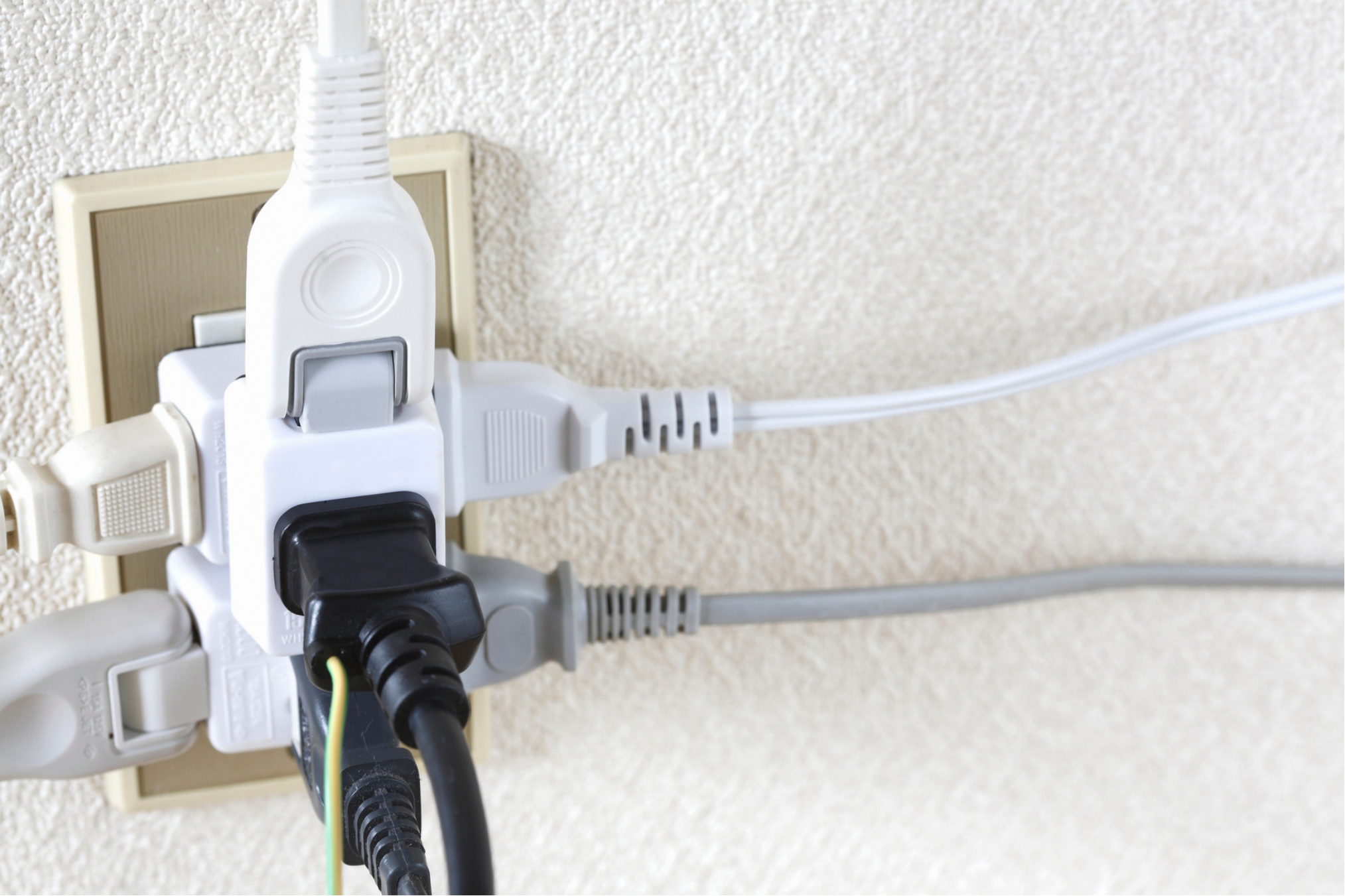

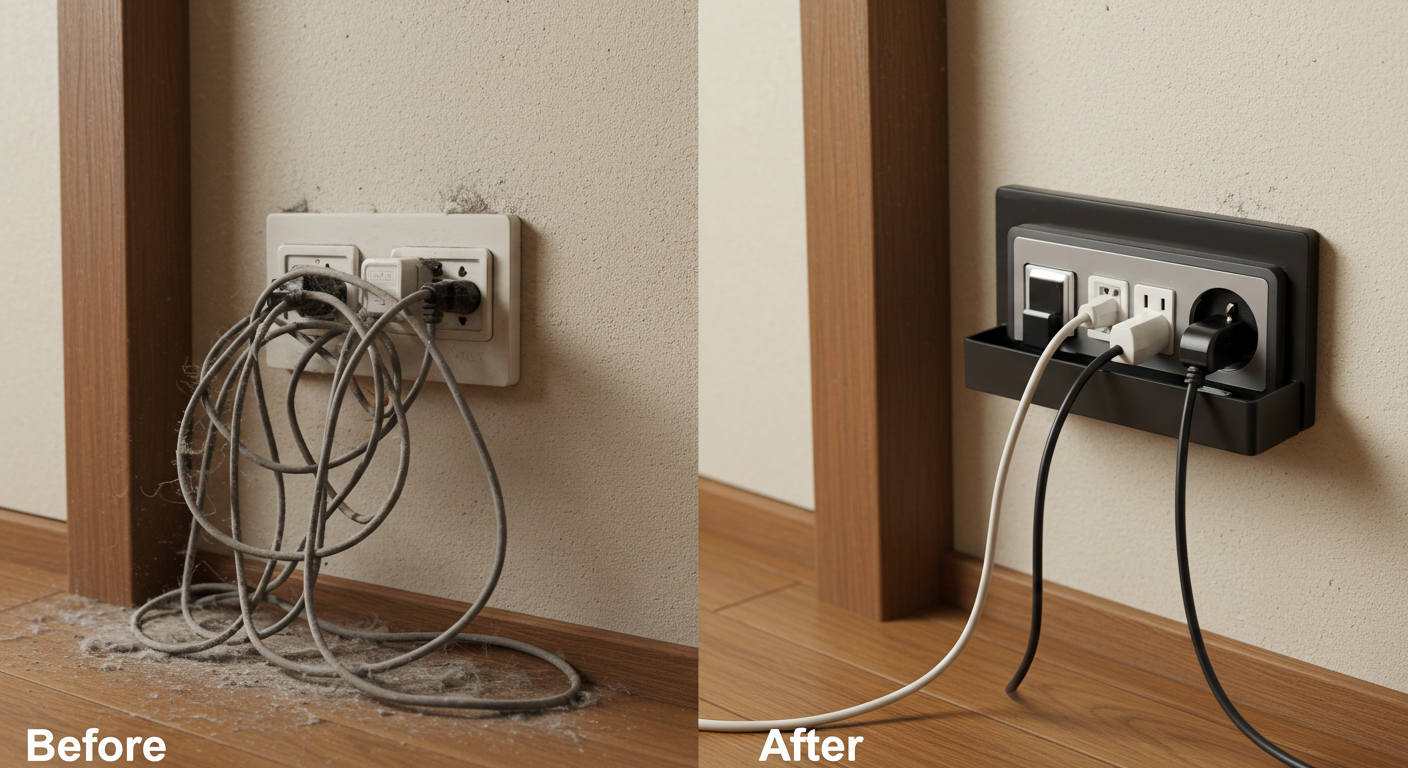

ホコリや虫の侵入:

警報器の内部にホコリが溜まったり、小さな虫が入り込んだりすると、センサーが正常に作動しなくなることがあります。特に、キッチンに近い場所では油を含んだホコリが付着しやすく、要注意です。

電子部品の寿命:

警報器本体の電子部品も、時と共に劣化します。交換の目安は、設置からおよそ10年と言われています。10年以上経過した警報器は、たとえ電池を交換しても、いざという時に機能しない可能性があるのです。ご自宅の警報器の設置年を確認してみてください。本体に製造年や交換時期が記載されているはずです。

「自分だけは大丈夫」という心の罠:

これが最も厄介な原因かもしれません。心理学で「正常性バイアス(※)」と呼ばれるもので、自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする心の働きです。「火事なんてそうそう起きない」「うちに限って」という無意識の思い込みが、点検という簡単な行動を妨げてしまうのです。

(※正常性バイアス:多少の異常事態が起きても、それを正常の範囲内だと自動的に認識してしまう心のメカニズムのこと)

警報器は、ただの飾りではありません。あなたとあなたの大切な家族に、危険をいち早く知らせる”命綱”です。その命綱が、いざという時に機能するかどうか。それを確認するのが「点検」なのです。

点検は防災イベント!家族と地域で取り組む「いのちのチェック」

「点検が大事なのはわかったけど、面倒くさい…」

そう感じたあなたへ、画期的なご提案です。点検を「面倒な義務」から「楽しいイベント」へと発想を転換してみませんか?

【基本の点検方法(とても簡単!)】

警報器本体のボタンを押すか、ひもが付いているタイプなら、そのひもを引っぱります。

「ピピピッ、火事です、火事です」といった正常な警報音や音声が鳴れば、ひとまずOKです。

音が鳴らない場合は、電池切れか本体の故障が考えられます。すぐに電池や本体を交換しましょう。

たったこれだけです。半年に一度、いえ、せめて年に一度で構いません。この簡単なチェックを行うだけで、安心の度合いは格段に上がります。

【点検を「イベント」にするアイデア】

「家族の防災記念日」を作る:

毎月第一日曜日や、家族の誰かの誕生日、防災の日(9月1日)などを「我が家の防災チェックデー」に制定しましょう。カレンダーに大きな丸をつけて、家族みんなで点検する日を決めるのです。

「防災探検隊」を結成!:

お子さんがいるご家庭なら、「家の中に隠された命を守る装置を探せ!」といった具合に、ゲーム感覚で点検するのもおすすめです。子どもは探検が大好き。楽しみながら防災意識を育む、絶好の機会になります。

そして、ここからが当組合が大切にする「相互扶助」の考え方を活かした、一歩進んだ提案です。

ご近所への「お声がけ点検」:

あなたが点検を終えたら、「お隣の〇〇さん、警報器の点検、終わりましたか?もし脚立に上るのが大変だったら、お手伝いしますよ」と声をかけてみませんか?特に、高齢者だけの世帯では、点検がしたくてもできない場合があります。あなたのその一言が、地域全体の安全を守る大きな力になります。

自治会やマンション組合での呼びかけ: 自治会の回覧板やマンションの掲示板で、「〇月は火災警報器の点検強化月間です!」とアナウンスするのも非常に効果的です。地域全体で取り組むことで、「あ、うちもやらなきゃ」という意識が芽生え、点検の輪が広がっていきます。

点検は、個人の義務であると同時に、地域で支え合う「地域貢献」活動でもあるのです。

「鳴った後」が本番!警報音を聞いた瞬間に取るべき行動

さて、点検をして警報音が鳴ることを確認しました。これで万全…と思ったら、あともう一歩だけ踏み込んでみましょう。それは、「警報音が鳴った後、どう行動するか」をシミュレーションしておくことです。テストで音が鳴るのを確認するのと、真夜中にけたたましい警報音で叩き起こされるのとでは、心の動揺が全く違います。

【もし本当に「火災」だったら】

大声で知らせる!:

まずは「火事だー!」と大声で叫び、眠っている家族や隣近所に危険を知らせます。小さな火でも、煙はあっという間に広がります。

初期消火は冷静に:

消火器などで消火を試みるのは、火が天井に燃え移る前まで。少しでも危険を感じたら、迷わず避難を優先してください。

低い姿勢で避難!:

煙は上へとのぼる性質があります。タオルやハンカチで口と鼻を覆い、できるだけ姿勢を低くして、安全な出口へ向かいます。

119番通報:

安全な場所に避難してから、落ち着いて119番に通報します。

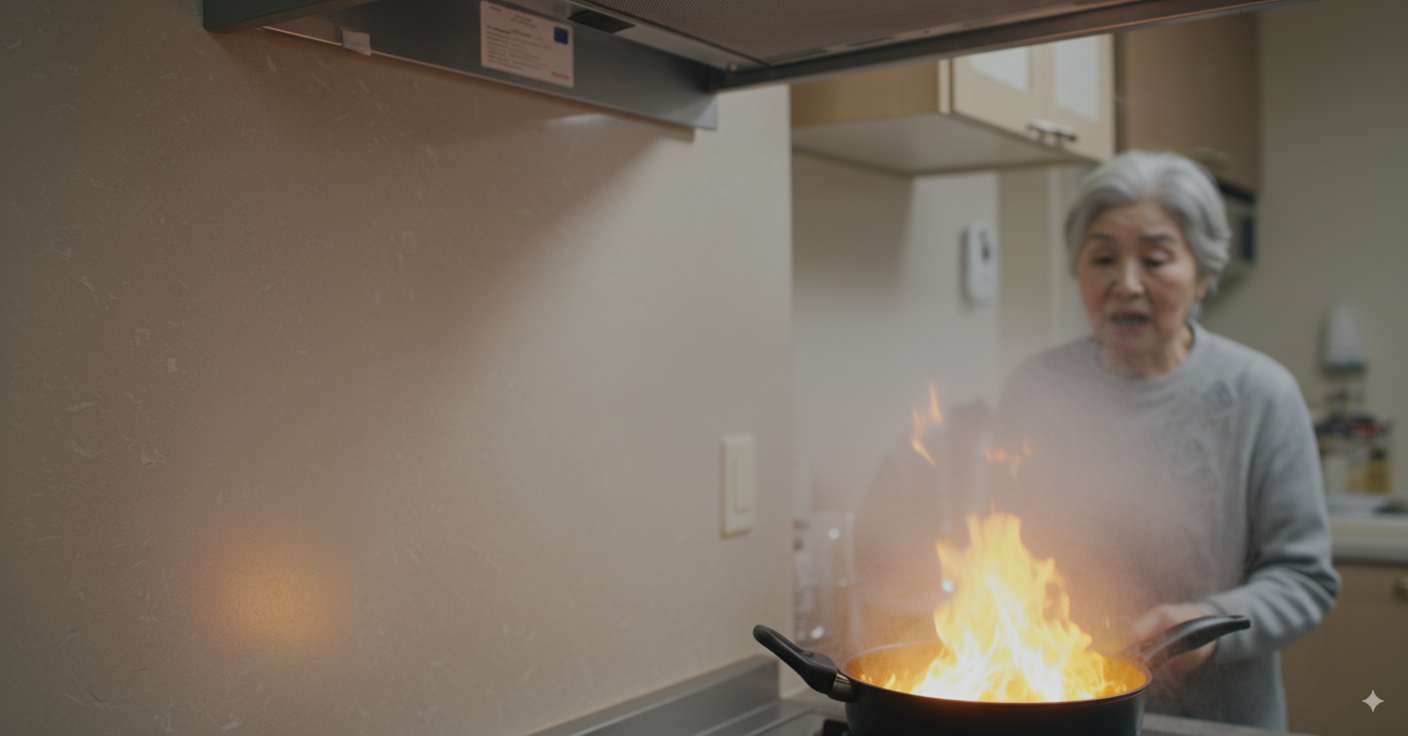

【もし「非火災報(火事ではない場合)」だったら】

料理の湯気や煙、殺虫剤などに反応して、警報器が鳴ることもあります。これを「非火災報」と言います。

慌てない!:

まずは火の気がないか、安全を確認します。

音を止める:

点検時と同じように、ボタンを押すかひもを引くと、ほとんどの機種は警報音が止まります。

換気する:

窓を開けて、警報器が反応した原因となった煙や湯気を外に出しましょう。

いざという時にパニックにならないよう、こうした一連の行動を、ぜひ一度、ご家族で話し合ってみてください。「どこに避難する?」「誰が通報する?」そんな「家族防災会議」を開いておくだけで、万が一の時の生存率が大きく変わってくるはずです。

まとめ

住宅用火災警報器は、一度設置すれば永遠に安心が保証される魔法のアイテムではありません。それは、定期的に「点検」という名の”いのち”を吹き込むことで、初めてその真価を発揮する、私たちの暮らしのパートナーです。

ボタンひとつ、ひもを一本引くだけの、ほんの数十秒のひと手間。その小さな行動が、未来に起こりうる大きな悲劇から、かけがえのない家族の命と財産を守ってくれます。

そして、ご自身の家の点検が終わったら、ぜひ、お隣にも「大丈夫ですか?」と声をかけてみてください。その優しさと心遣いが、地域全体の防災力を高める「相互扶助」の確かな一歩となります。点検という行為は、自分自身のためだけでなく、大切な人たちが暮らす地域社会への貢献でもあるのです。「面倒な義務」が、そう考えると少しだけ誇らしい「役割」に思えてきませんか?

さあ、この記事を読み終えた今が、絶好のタイミングです。

まずはご自宅の天井を見上げて、あなたの家の”命綱”の生存確認から始めてみましょう!