北海道の皆さん。プロ野球日本ハムファイターズのCS進出記念として、今回から、3回にわたり「日ハムと防災対策」というテーマでブログ記事を連載してまいります!

プロ野球界を沸かせる、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督。彼の采配は、時に「奇想天外」「常識破り」と評され、多くのファンを驚かせます。

しかし、その一見突飛に見える選択の裏には、データやセオリーの裏をかく深い洞察と、勝利への確かな計算が隠されているのかもしれません。

「まさか、ここでこんな手を打ってくるとは…」

そんな「想定外」の一手は、実は私たちの暮らしを守る「防災」の世界にも、非常に重要な示唆を与えてくれます。

今回は、新庄監督の采配から、私たちが災害から生き抜くためのヒント、特に「ハザードマップの裏を読む生存戦略」について、一緒に考えていきたいと思います。

常識を疑え!ハザードマップは万能ではないという現実

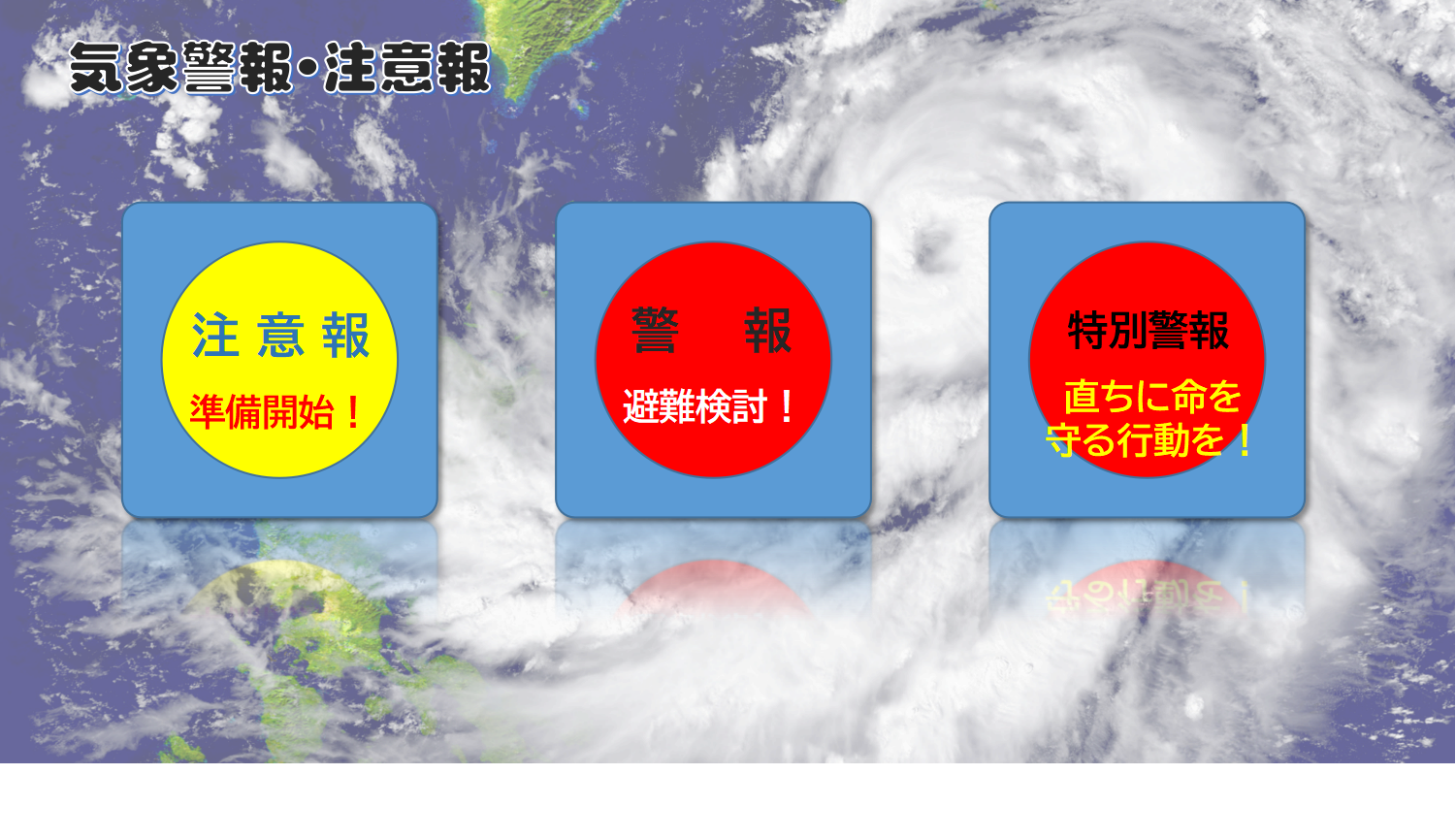

多くの方が、ご自宅や勤務先のハザードマップを確認したことがあるでしょう。洪水や土砂災害、津波のリスクが色分けで示され、「自分の家は色が塗られていないから大丈夫」と安心された方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、ハザードマップは、国や自治体が科学的知見に基づいて作成した非常に重要な情報であり、防災の第一歩として欠かせないものです。

しかし、私たちはその「常識」を一度、疑ってみる必要があります。

新庄監督が相手チームのデータを分析し尽くした上で、あえてセオリーとは逆の采配を振るように、私たちもハザードマップというデータを鵜呑みにするのではなく、その「死角」に目を向けなければなりません。

なぜなら、過去の災害では、ハザードマップで危険性が低いとされていた地域が、甚大な被害に見舞われるケースが後を絶たないからです。「想定外」は、いつだって「想定内」のすぐ隣で牙を研いでいるのです。

なぜ「想定外」の被害は起きてしまうのか?

ハザードマップは、あくまで過去のデータや特定の条件下でのシミュレーションに基づいています。

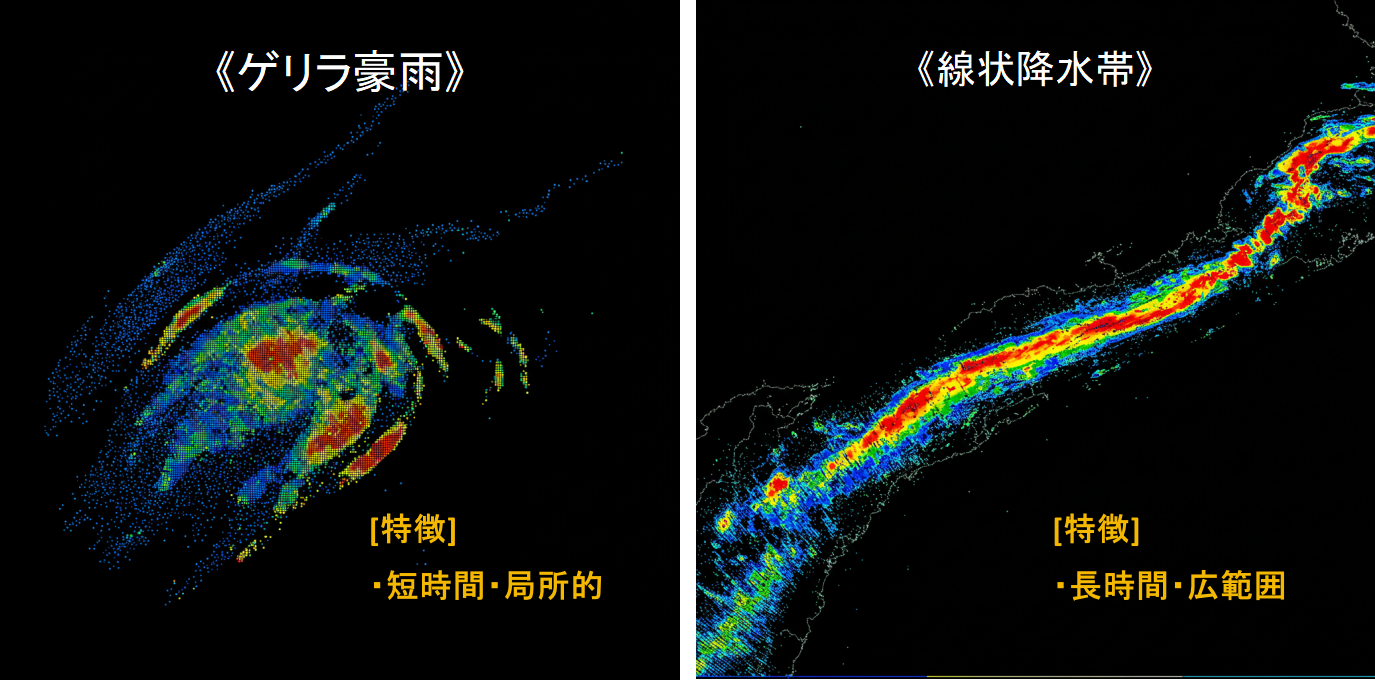

しかし、近年、気候変動の影響により、これまでの観測記録をはるかに超えるような局地的な豪雨が頻発しています。また、都市開発によって地形が変化し、水の流れ方が変わってしまうこともあります。

つまり、ハザードマップが作られた時点での「常識」が、もはや通用しなくなってきている可能性があるのです。

「ここは何十年も浸水したことがないから」という地域の経験則さえも、時として無力化されてしまう。それが、現代の災害の恐ろしさなのです。

あなたの街の「見えないリスク」の見つけ方

では、ハザードマップに描かれていない「見えないリスク」を、どうすれば見つけ出すことができるのでしょうか。

それは、まるで優れた監督が相手チームの弱点を探るように、自分たちの足と目で、街を多角的に観察することから始まります。

例えば、「古地図」や「地名」を調べてみるのも一つの手です。昔は川や沼だった場所は、地盤が弱かったり、水が集まりやすかったりする可能性があります。

「蛇」「竜」「窪」といった漢字が使われている地名には、そうした土地の記憶が刻まれていることがあります。

また、実際に街を歩いてみることで、データだけでは分からない多くのことに気づかされます。

「この道は狭くて、消防車が入れないかもしれない」「古い木造家屋が密集していて、火事が起きたら一気に燃え広がりそうだ」といった具体的なリスクは、現場でしか感じ取れないものです。

災害時に最も怖い「火災」という名のジョーカー

数ある災害リスクの中でも、特にハザードマップだけでは予測が難しいのが「火災」です。

大地震の際には、停電復旧時に発生する「通電火災」や、暖房器具の転倒による火災が同時に多発する危険性があります。

もし、古い木造住宅が密集する地域で一軒でも火の手が上がれば、道が狭いために消防活動もままならず、あっという間に地域全体を飲み込む大火災に発展しかねません。

このような火災による延焼のリスクは、洪水ハザードマップには描かれていません。これこそが、私たちが自らの目で発見し、備えなければならない「見えないリスク」の代表格なのです。

自分の家だけではなく、地域全体で火災のリスクを考える「共助」の視点が、ここでは極めて重要になります。

「想定外」に備える、私たちにできる唯一のこと

完璧な予測が不可能な以上、私たちにできる唯一のことは、「もしも」が起きてしまった後の被害を最小限に食い止めるための「備え」を万全にすることです。

それは、何が起きるかを当てることではなく、何が起きても対応できるように準備しておく、という考え方への転換を意味します。

まずは、「自助」、つまり自分でできる備えを徹底しましょう。家具の固定やガラス飛散防止フィルムの貼り付け、住宅用火災警報器や消火器の設置、そして何よりも大切なのが、家族で避難場所や連絡方法を話し合っておくことです。

しかし、災害の規模が大きくなればなるほど、個人の力、「自助」だけでは限界があります。

そこで重要になるのが、冒頭から触れている「相互扶助」、つまり「共助」の精神です。お互いに助け合う地域の繋がりこそが、困難を乗り越えるための最も大きな力となります。

そして、その「相互扶助」の精神を形にした仕組みの一つが、私たちの共済です。

組合員みんなで少しずつ掛金を出し合い、万一の際には被災した仲間を支える。手頃な掛金で、大切な住まいを火災などのリスクから守る火災共済は、まさに「想定外」に備えるための、賢明で温かい選択肢と言えるでしょう。

まとめ

新庄監督の采配は、選手個々の力を信じ、チーム全体の力を最大限に引き出すことで、時に「想定外」の勝利を呼び込みます。私たちの防災も、それと同じなのかもしれません。

ハザードマップというデータを活用しつつも、それに頼り切るのではなく、自らの足で地域の隠れたリスクを探し出す。そして、「自助」の備えを万全にした上で、隣近所で声を掛け合い、助け合う「共助」の輪を広げていく。

一人ひとりの力は小さくても、その力が結集した時、どんな「想定外」の困難にも立ち向かえる、最強の防災ネットワークが生まれるはずです。

私たちの共済は、そんな「相互扶助」の輪の中心でありたいと願っています。

この記事が、あなたが防災について改めて考え、大切な家族と地域のために、新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。