「火災」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?炎、煙、サイレンの音…そして、決して他人事ではない、身近に潜む危険です。

特に、高齢者世帯における火災は、悲しいことに毎年のように報じられます。なぜ高齢者の火災被害は多いのでしょうか?単に体が不自由だから、という理由だけではありません。

今回は、その見過ごされがちな原因に光を当て、今日からできる具体的な対策を、私たち組合が長年培ってきた「相互扶助」と「地域貢献」の視点も交えながら、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

高齢者の火災被害が絶えない「本当の」理由

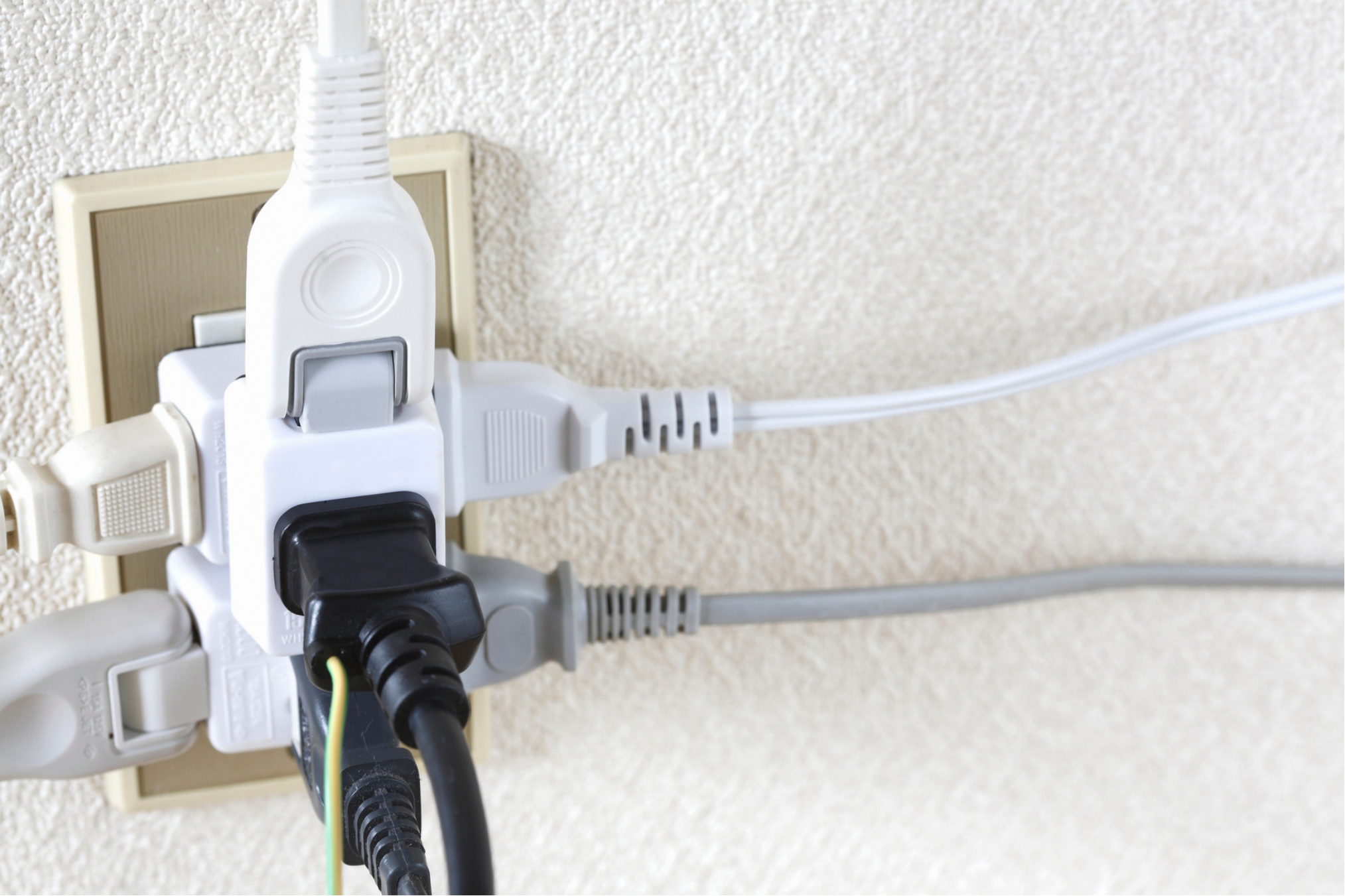

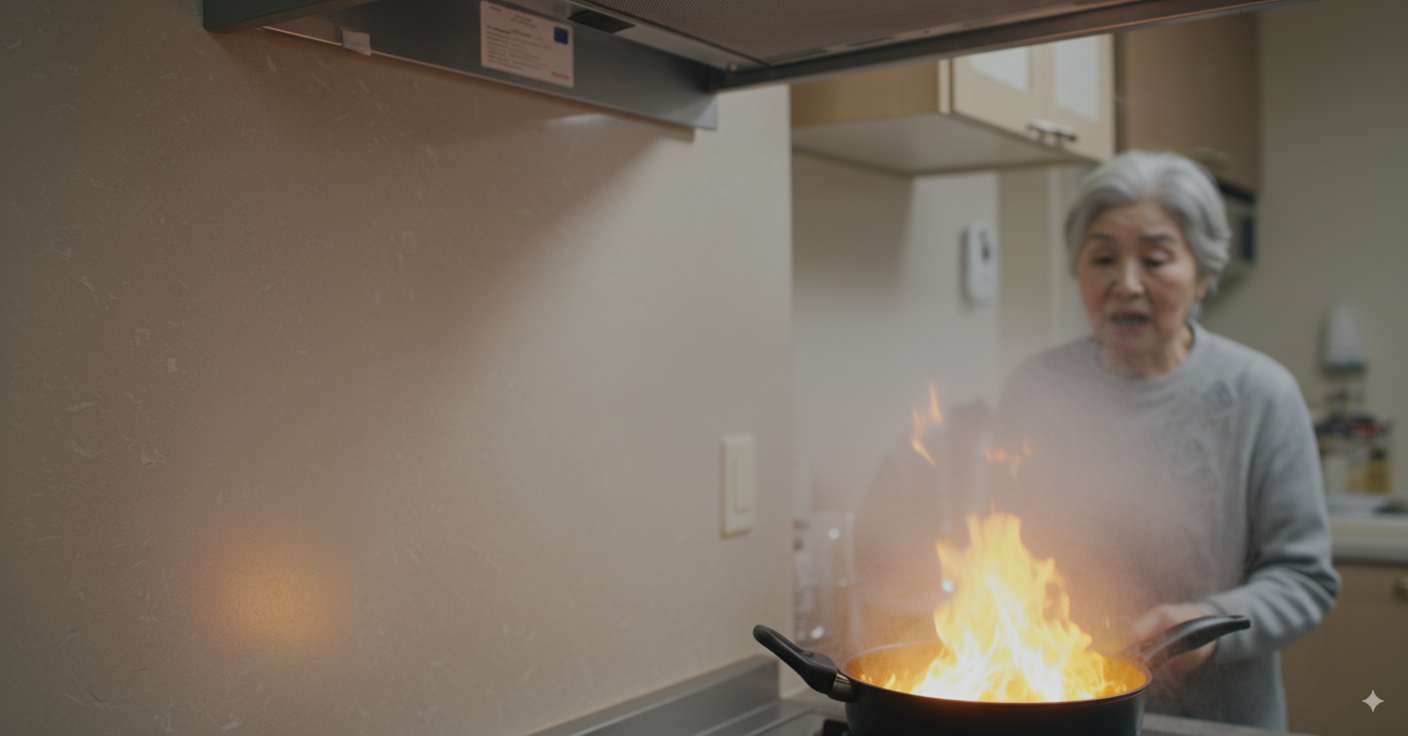

高齢者の火災被害で最も多いのは、天ぷら油火災やコンロの消し忘れといった、調理中の火災です。これらは決して特別なことではありません。誰にでも起こりうることです。しかし、なぜ高齢者だと被害が深刻化するのでしょうか。その「本当の」理由は、実は意外なところにあります。

“まさか”が命取りになる理由

火災の発生原因として、「うっかり」が大きな割合を占めます。これは高齢者に限った話ではありませんが、高齢者の場合、その「うっかり」が命取りになるケースが多いのです。

例えば、聴覚機能の低下。「ピー、ピー」という住宅用火災警報器の音や、近所の叫び声に気づかないことがあります。また、視覚機能の低下も原因です。小さな火の粉や、焦げ付きに気づかないこともあります。これらは個人の問題として片付けられがちですが、地域全体で“見守る”という視点を持つことが重要です。

“心の変化”も火災リスクを高める

もう一つ見過ごせないのが、心の変化です。年齢を重ねると、物事に対する興味や集中力が散漫になることがあります。また、認知機能の低下により、火の始末を忘れてしまったり、危険を察知する能力が鈍ってしまうこともあります。これらの変化は、本人だけでなく、周囲の人々が気づくことで早期の対策に繋がります。

火災は、一瞬の“うっかり”から発生します。そして、その一瞬の“うっかり”が、単なる“うっかり”ではない、“加齢による変化”からきている可能性があることを知ることが、第一歩なのです。

“逃げる”だけではない!高齢者のための火災対策

火災が発生した際、最も重要なのは“逃げる”ことです。しかし、高齢者の場合、その“逃げる”という行動自体が困難な場合があります。だからこそ、「逃げる」だけでなく、「逃げるための準備」と「逃げなくてもいい環境づくり」が重要になります。

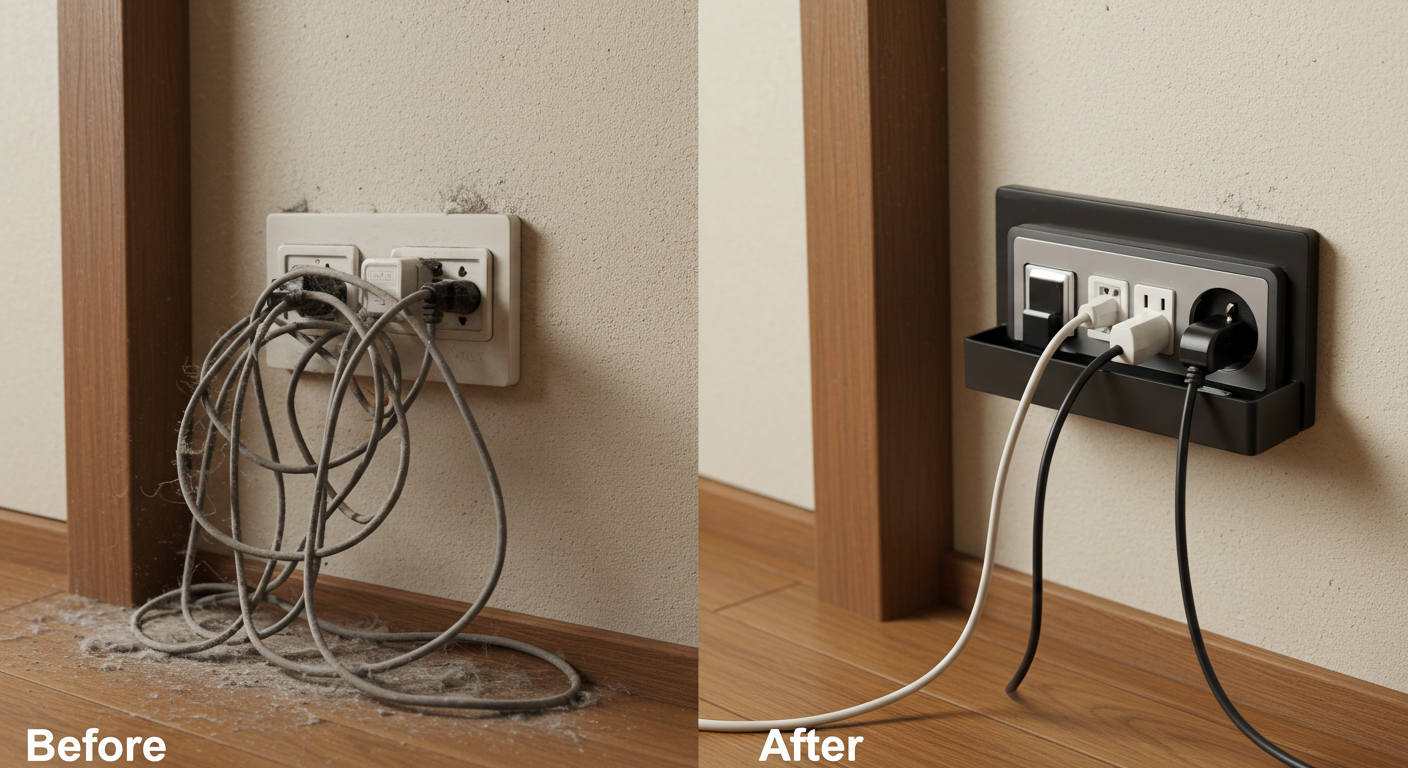

火災を“未然に防ぐ”最新の技術

火災を未然に防ぐための技術は日々進化しています。最新の“ガスコンロ”には、鍋が焦げ付く前に自動で火を消してくれる機能や、震度5弱以上の揺れを感知してガスを止める機能が備わっています。また、“IHクッキングヒーター”も有効です。火を使わないため、火災リスクを大幅に下げることができます。

これらの機器は、高齢者自身が“うっかり”火を消し忘れても、機械が代わりに消してくれる、いわば「セカンドオピニオン」のような役割を果たします。導入には費用がかかりますが、命には代えられません。

“逃げるための”準備と工夫

万が一火災が発生した時、「どこから逃げるか」を事前に決めておくことが重要です。特に高齢者の場合、体力の低下から、煙が充満した中を長時間歩くことは困難です。

そこで活用したいのが、“避難グッズ”です。一見、大げさに感じるかもしれませんが、火災による煙は想像以上に有害です。「防煙マスク」や「防炎ポンチョ」、そして避難経路を照らす「懐中電灯」は、玄関や寝室の近くに常備しておきましょう。

また、意外と見落としがちなのが“逃げ道の確保”です。玄関や窓の周りに物を置かず、常にスムーズに移動できる状態にしておくことが大切です。特に、高齢者の場合、つまずきやすい段差や、滑りやすい床にも注意が必要です。

“地域の絆”が命を救う!

私たち組合の理念である「相互扶助」は、火災対策においても非常に重要なキーワードとなります。火災は、個人の問題だけでは解決できません。地域全体で支え合うことで、被害を最小限に抑えることができます。

“一声かける”ことの重要性

隣に住む高齢者宅に、“一声かける”こと。これは最も簡単で、最も効果的な防火対策かもしれません。「最近、お元気ですか?」「何か困っていることはありませんか?」と声をかけるだけで、孤立を防ぎ、異変に気づくきっかけになります。

例えば、「最近、ガスコンロの火を消し忘れることが多くて…」といった相談を受けるかもしれません。そうしたら、「センサー付きのコンロに替えると安心ですよ」とアドバイスできます。このような日常の“小さな会話”が、大きな被害を防ぐことに繋がります。

地域全体で“見守る”システムを

さらに一歩進んだ取り組みとして、“地域見守りシステム”を構築することも有効です。例えば、地域のボランティアが定期的に高齢者宅を訪問したり、安否確認を兼ねたイベントを開催したりすることです。

火災が発生した際も、“近隣の住民”が早期に気づき、消防に通報したり、避難を促したりすることができます。まさに、「自分の命は自分で守る」だけでなく、「みんなの命はみんなで守る」という「相互扶助」の精神が、火災対策においては不可欠なのです。

まとめ

高齢者の火災被害は、単に「不注意」や「体の衰え」だけが原因ではありません。視覚や聴覚、そして認知機能といった、加齢に伴う様々な変化が複雑に絡み合って発生します。

しかし、これらの問題を解決するために、私たちは一人で悩む必要はありません。最新の「防火設備」を導入したり、避難経路を「確保」したりといった個人の対策に加え、「地域の見守り」という視点を持つことで、私たちはより安全な社会を築くことができます。

火災は、一度発生すればすべてを奪ってしまいます。しかし、日頃からの「備え」と、地域の人々との「つながり」があれば、そのリスクを大きく減らすことができるのです。私たち組合は、これからも「相互扶助」の精神を大切に、地域社会の安全と安心に貢献してまいります。