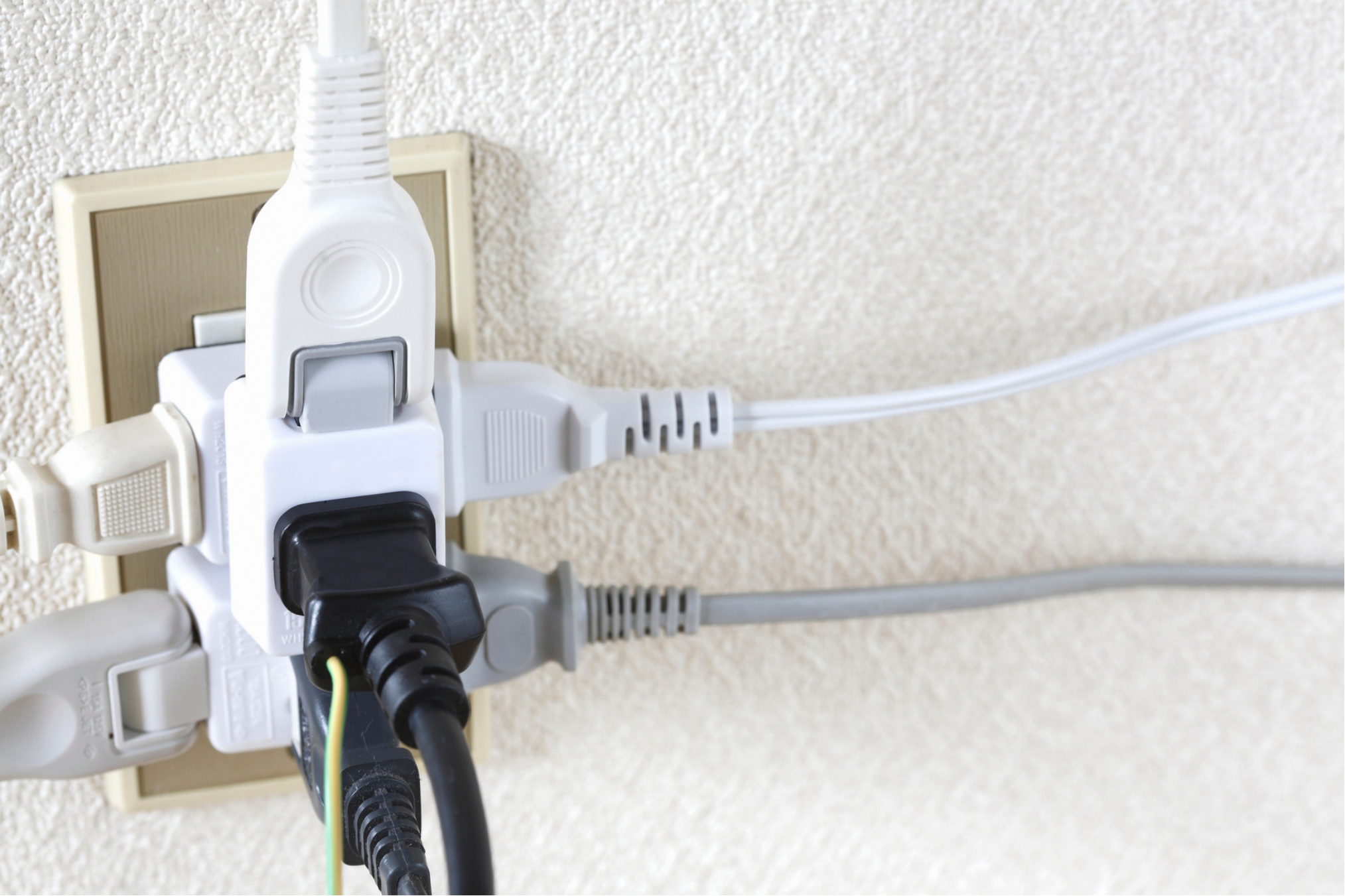

電気火災、なぜ起きる?あなたの家に潜む「見えない危険」「まさか自分の家が火事になるなんて」そう思っていませんか? 火災の原因として、実は私たちの身近にある電気が大きく関係していることをご存知でしょうか。消防庁のデータを見ても、毎年多くの火災が電気に起因して発生しています。その中でも、特に注意したいのが「コンセント」や「電気コード」にまつわる火災です。私たちが日頃何気なく使っているコンセントや電気コードは、使い方を間違えると、火災の「見えない芽」となってしまいます。例えば、長期間差しっぱなしのコンセントに溜まったホコリが湿気を吸い、そこから発火する「トラッキング現象」。また、家具の下敷きになったり、ねじれたりしている電気コードの内部で断線し、それがショートして火花を散らすこともあります。これらは、日々の暮らしの中で見過ごされがちな小さな変化から、あっという間に大きな火災へと発展してしまう恐れがあるのです。札幌市民共済生活協同組合では、「地域に密着した助け合いの輪」を広げることを大切にしています。火災共済事業を通じて、組合員の皆様が安心して暮らせるよう、万が一の事態に備えるだけでなく、火災そのものを未然に防ぐための情報提供にも力を入れています。私たちの安全な暮らしは、一人ひとりの意識と行動、そして地域での相互扶助によって守られているのです。危険なサインを見逃すな!コンセント・コードの「SOS」を見つけようあなたの家のコンセントや電気コードは、今、どんな状態でしょうか? 電気火災は、突然発生するものではありません。多くの場合、その前に必ず何らかの「SOSサイン」を発しています。これらのサインを見逃さないことが、火災から家を守る第一歩です。チェックリスト:あなたの家のコンセント・コードは大丈夫?コンセント部分の異変焦げ付きや変色はないか?:差込口の周りが黒ずんでいたり、変色している場合は、異常な発熱が起きている可能性があります。これはトラッキング現象の初期症状かもしれません。触れると熱いと感じるか?:機器を使用していなくても、コンセント本体が異常に熱い場合は要注意です。差し込みがゆるくなっていないか?:プラグがぐらつく場合、接触不良による発熱やショートのリスクが高まります。焦げたような異臭がしないか?:これは火災が迫っている危険なサインです。すぐに使用を中止してください。電気コードの異変被覆が破れて中の銅線が見えていないか?:露出した銅線は、ショートや感電の危険があります。無理に折り曲げたり、家具の下敷きになっていないか?:コード内部で断線し、発熱や発火の原因になります。ねじれたり、束ねて使用していないか?:コードが異常に発熱し、被覆が溶ける原因になります。特に、延長コードやタコ足配線は注意が必要です。タコ足配線でコンセントがパンク寸前になっていないか?:定格容量を超える使用は、火災の直接的な原因となります。もし、これらのサインに一つでも当てはまるものがあれば、すぐに専門家への相談や、適切な処置を行うようにしましょう。私たち組合の「火災共済」にご加入の皆様には、万が一の際にはもちろん、日頃の防災対策についてもご相談いただける窓口をご用意しています。地域の中で助け合い、共に安全な暮らしを築いていくことが、私たちの願いです。命を守る「3つの予防策」と「暮らしの知恵」危険なサインを見つけたら、次はその芽を摘むための具体的な予防策を講じましょう。電気火災を防ぐための「3つの予防策」と、日々の暮らしの中で実践できる「知恵」をご紹介します。予防策1:定期的な清掃と点検コンセントやプラグに溜まったホコリは、火災の原因になります。年に数回は、プラグを抜いて乾いた布で丁寧に拭き取りましょう。特に、冷蔵庫の裏やテレビの裏など、普段目に触れない場所はホコリが溜まりやすいので要注意です。プラグの刃の間や、差込口の奥までホコリが入っていないか、懐中電灯で照らして確認するのも効果的です。予防策2:正しい使い方を徹底するタコ足配線は極力避ける:どうしても必要な場合は、容量を確認し、許容電流を超えないようにしましょう。消費電力の大きな家電(電子レンジ、ドライヤー、電気ケトルなど)は、一つのコンセントから単独で使用することが望ましいです。コードを無理に引っ張らない:コードの断線の原因になります。プラグを抜く際は、必ずプラグ本体を持って引き抜きましょう。コードを束ねたり、家具の下敷きにしない:放熱が阻害され、発熱の原因になります。また、断線のリスクも高まります。使わない家電のプラグは抜く:待機電力による電気代の節約にもなりますし、トラッキング現象のリスクを減らすことにもつながります。旅行などで長期間家を空ける際は、特に意識して実践しましょう。予防策3:異常を感じたら「すぐに止める、すぐに相談」「焦げた匂いがする」「コンセントが熱い」「ブレーカーが頻繁に落ちる」など、少しでも異常を感じたら、迷わず使用を中止し、電源プラグを抜いてください。そして、決して自分で修理しようとせず、電気工事士や販売店、または私たち札幌市民共済にご相談ください。専門知識を持ったプロに任せるのが最も安全で確実な方法です。私たち札幌市民共済は、火災共済を通じて、万が一の火災に備えるだけでなく、火災そのものを防ぐための地域活動にも貢献しています。例えば、地域の少年消防クラブへの支援や、暮らしの火の用心協力隊への協力なども行っています。皆様の「安心」を支えるため、私たちはこれからも「相互扶助」の精神を大切に、地域社会と共に歩んでまいります。「まさか」を「もしも」に変える意識で、安心な暮らしを電気火災は、特別な場所や状況だけで起きるものではありません。私たちの誰もが利用している電気設備だからこそ、日頃のちょっとした注意が、大きな災害を防ぐことにつながります。「まさか」と思うような小さな変化にも目を向け、「もしも」に備える意識を持つことが大切です。今日ご紹介したコンセントや電気コードの点検、正しい使い方、そして異常を感じた時の冷静な対応。これらはすべて、ごく普通の一般市民である私たちが、日々の暮らしの中で実践できる防災対策です。札幌市民共済生活協同組合は、これからも皆様の安心・安全な暮らしをサポートするため、火災共済事業を通じて「相互扶助」の精神を地域に広げてまいります。一人ひとりが防災意識を高め、地域全体で助け合うことで、より強く、より安全な社会を築いていきましょう。「なるほど」と腑に落ちたなら、ぜひ今日から実践してみてください。それが、あなたの、そして地域全体の「安心」への第一歩となるはずです。