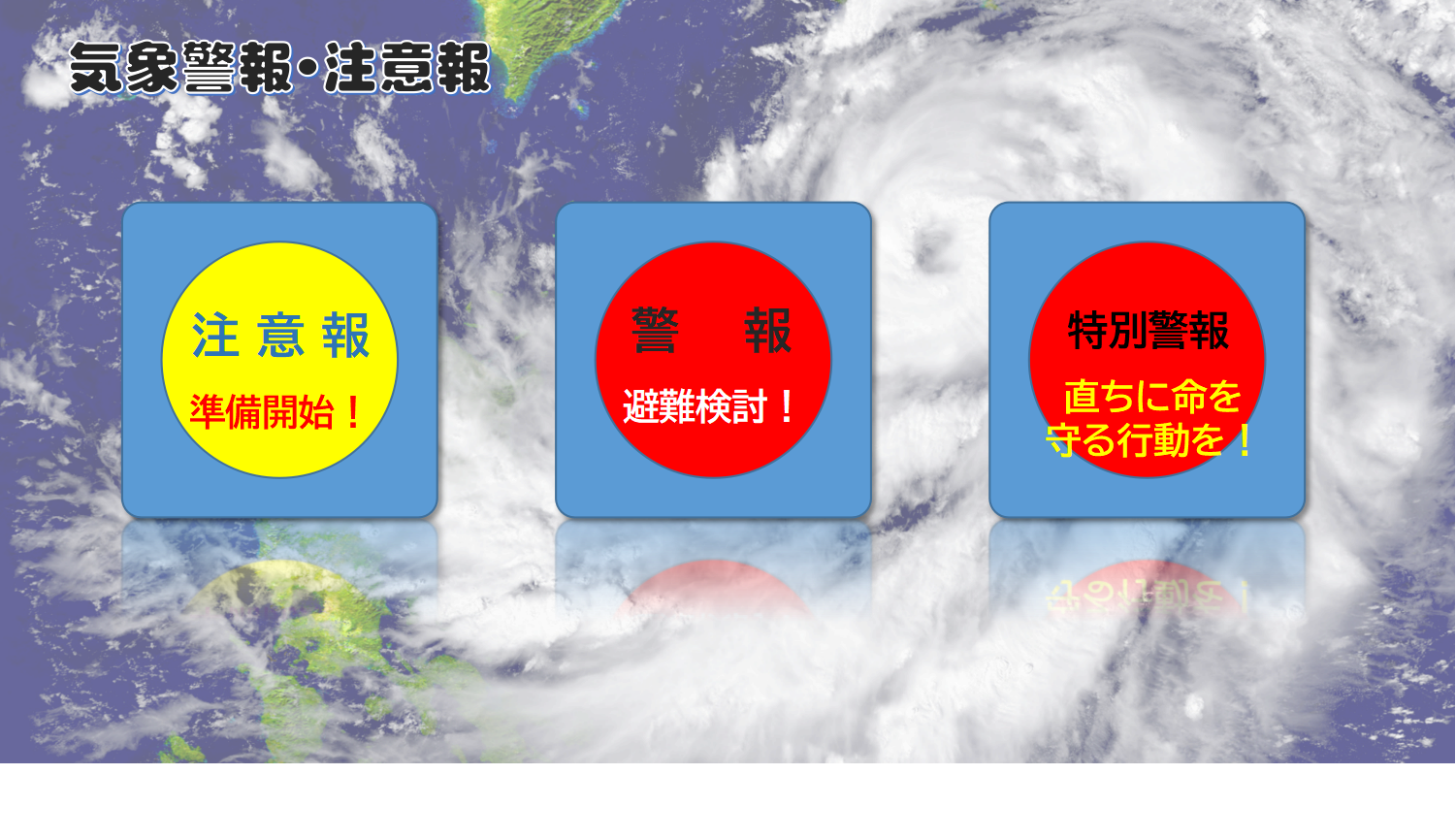

気象警報・注意報、正しく知って命を守る新常識皆さん、こんにちは!暮らしの安心をデザインする、防災ライターです。スマートフォンから「大雨警報が発表されました」という通知。テレビの画面に表示される「台風接近に伴う暴風警報」。私たちは日常的に「警報」や「注意報」という言葉を耳にします。しかし、その”本当の意味”を正しく理解し、適切な行動をとれているでしょうか?「警報が出たら避難すればいいんでしょ?」「注意報は、まあ大丈夫かな…」もし、あなたが少しでもそう思っているなら、この記事をぜひ最後まで読んでください。その認識、もしかしたら危険かもしれません。「警報が出てから」の行動では、手遅れになるケースもあるのです。今回は、気象警報・注意報を「自分事」として捉え、あなたと大切な人の命を守るための、一歩進んだ情報活用術をお伝えします。受け身の防災から、主体的な防災へ。今日から意識を変えていきましょう!「注意報だから大丈夫」は危険!警報・注意報の”本当の意味”とは?まず、基本中の基本ですが、「注意報」「警報」、そして最も危険度が高い「特別警報」の違いをおさらいしましょう。これは単なる危険度の順番ではありません。それぞれに、私たちが取るべき行動のヒントが隠されています。注意報(≒黄色信号):「災害が起こる”おそれ”」これは「これから天気が本格的に荒れますよ」という”予告編”です。「まだ大丈夫」と油断するのではなく、「この後、警報に切り替わるかもしれない」と考え、準備を始める段階です。例えば、家の周りの飛ばされそうな物を片付けたり、ハザードマップで避難場所を確認したり、備蓄品をチェックしたり。この段階での行動が、後の安心につながります。警報(≒赤信号):「”重大な”災害が起こる”おそれ”」危険が一段階上がりました。これは、避難行動を具体的に考え、必要であれば開始する段階です。特に、自治体が発表する「警戒レベル」と合わせて考えることが重要です。高齢の方や避難に時間がかかる方は「警戒レベル3」で避難を開始し、それ以外の方も「警戒レベル4」までには避難を完了するのが原則です。特別警報(≒非常事態の赤信号):「”かつてないほど”の危険が切迫」数十年に一度の、経験したことのないような災害が差し迫っている状況です。この警報が出た時点で、すでに避難所へ向かうことすら危険な場合があります。「ただちに命を守るための最善の行動」が求められます。屋外にいるのは極めて危険。無理に移動せず、家の中のより安全な場所(2階以上、崖から離れた部屋など)へ移る「垂直避難」なども選択肢になります。多くの人が陥りがちなのが、「自分だけは大丈夫」と思ってしまう「正常性バイアス(※)」という心の働きです。しかし、自然の力は私たちの想像をはるかに超えることがあります。「注意報」を軽視せず、”予告編”の段階から心のスイッチを入れること。それが、命を守る行動の第一歩なのです。(※注釈:正常性バイアス…自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人間の特性のこと。)あなたのスマホが最強の防災ツールに!情報の”受け取り方”改革今や、防災情報はテレビやラジオから”待つ”ものではなく、スマートフォンで能動的に”取りに行く”時代です。あなたのスマホを、最強の防災ツールに変身させましょう。① 「プッシュ通知」で情報をキャッチ!まずは、お住まいの地域の情報を自動で知らせてくれるアプリを入れましょう。「Yahoo!防災速報」や「NERV防災」といった無料アプリが有名です。また、多くの自治体が公式LINEアカウントで防災情報を発信しています。これらを登録しておけば、自分に関係のある警報や避難情報を、いち早く手に入れることができます。② 「キキクル」で”今いる場所”の危険度を知る!気象庁のウェブサイト「キキクル(危険度分布)」は、絶対にブックマークしておきたいツールです。これは、大雨による「土砂災害」「浸水害」「洪水害」の危険度が、地図上で色分けされて表示されるもの。自分の家や職場、学校など、ピンポイントの場所が今どれくらい危険なのかを、黄→赤→紫→黒という色の変化で直感的に把握できます。「大雨警報」という広い範囲の情報だけでなく、「自分の裏山が、今まさに危ない色(紫色)に変わってきている!」といった、よりパーソナルな危険を知ることができるのです。③ 「SNS」は”生の情報”と”デマ”を見極めるX(旧Twitter)などのSNSは、地域のリアルタイムな状況(「〇〇川が氾濫しそう」「〇〇道路が冠水した」など)を知るのに役立ちます。しかし、中には不正確な情報やデマも紛れ込んでいます。必ず「誰が」発信している情報か(公的機関や報道機関かなど)を確認し、複数の情報源と照らし合わせる冷静さを持ちましょう。大切なのは、「警報が出た」という結果だけを知るのではなく、「なぜ警報が出ているのか?」という背景(雨雲の動き、川の水位など)まで理解しようとすることです。情報を取りに行く姿勢が、あなたの判断をより確かなものにします。「避難」だけが答えじゃない。”その時”に取るべき最適行動の見つけ方「警報が出た!避難しなきゃ!」と、慌てて外に出ることが、かえって危険な場合もあります。取るべき行動は、あなたの置かれた状況によって変わります。その”最適解”を見つける鍵は、「ハザードマップ」と「地域のつながり」です。(挿絵:家族がリビングでハザードマップを広げているイラスト。「うちは川が近いから浸水のリスクがあるね」「土砂災害の心配はなさそうだから、警報が出たら慌てて外に出るより家の上階へ」「避難するならこの道が安全だね」と、具体的に話し合っている前向きな様子。)① まずは「ハザードマップ」で自宅のリスクを知る全ての行動の基本は、ハザードマップです。お住まいの自治体のホームページや、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で、ご自宅にどんな災害リスクがあるのかを必ず確認してください。浸水想定区域(川の氾濫など)にあれば、早めに避難所などへ移動する「水平避難」が基本です。土砂災害警戒区域(がけ崩れなど)にあれば、危険が迫る前に安全な場所へ「水平避難」が必須です。もし、これらのリスクが低く、家が頑丈であれば、無理に外に出ず、2階以上の高い場所へ移動する「垂直避難」や、「在宅避難」も有効な選択肢となります。この事前知識があるかないかで、いざという時の判断のスピードと正確さが全く違ってきます。② 避難の合言葉は「ご近所さんと一緒に」災害時に最も頼りになるのは、遠くの親戚より近くの他人、つまり「ご近所さん」です。避難する際は、ぜひ一声かけてみてください。「警報が出ましたけど、大丈夫ですか?」「避難しようと思うんですけど、一緒に行きませんか?」この一言が、逃げ遅れを防ぎ、人の命を救うことがあります。特に、一人暮らしの高齢者や体の不自由な方への気配りは、「相互扶助」の精神そのものです。「警戒レベル3が出たら、向かいのおばあちゃんに声をかける」といった地域でのルール作りは、まち全体の防災力を高める素晴らしい「地域貢献」活動です。まとめ:天気予報を”自分事”のシナリオに変えよう気象警報・注意報は、空からの一方的な「お告げ」ではありません。それは、私たちが自らの命を守るための行動計画を立てるための、極めて重要な「判断材料」です。「警報が出たから動く」という”後手”の対応から、「注意報の段階で、警報になった場合のシナリオを考える」という”先手”の防災へ。そのために必要なのは、ハザードマップで、自宅のリスクをあらかじめ知っておくこと。キキクルなどで、迫りくる危険をリアルタイムに把握すること。そして、いざという時に助け合えるご近所さんとの絆を育んでおくこと。これらの「事前の備え」と「地域のつながり」があって初めて、気象情報は真にその力を発揮します。情報を正しく理解し、主体的に行動する。その一人ひとりの意識が、あなた自身と、あなたの愛する家族、そして地域社会全体を守る最大の力となるのです。さあ、まずは今日の夜、ご家族と一緒にハザードマップを開いてみることから始めてみませんか?