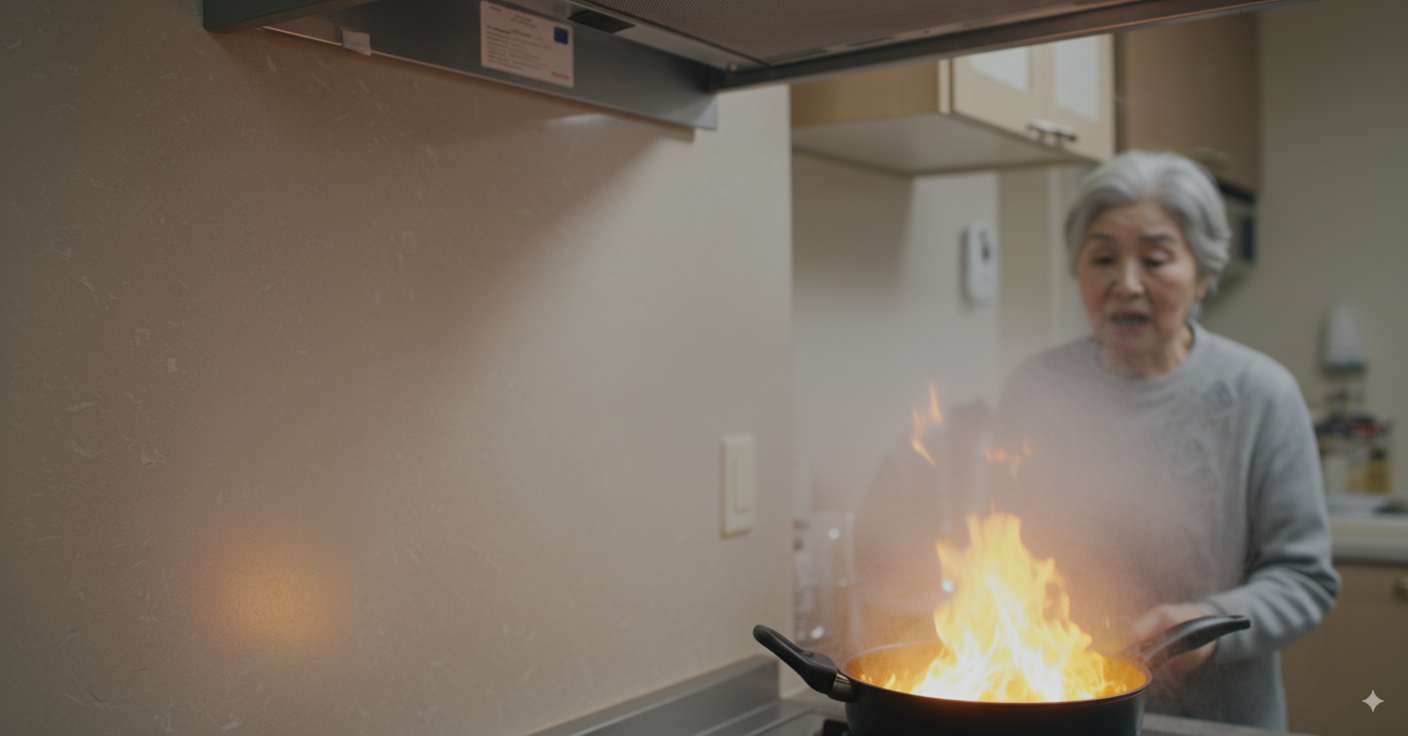

札幌の冬は、寒さが厳しく、暖房器具が欠かせません。一方で、火を使う機会が増えるため、火災の危険も高まります。特に、「火のそばを離れるのが怖い」、「もしもの時、すぐに消火できるか不安」と感じている高齢者の方も少なくないのではないでしょうか。実は、住宅火災による死者の約7割が65歳以上の高齢者だという事実があります。これは決して他人事ではありません。かけがえのない命と暮らしを守るために、今こそ真剣に向き合うべき問題なのです。しかし、ご安心ください。札幌市では、そんな不安を解消するための心強いサポート制度があります。それが、「高齢者世帯向け自動消火装置設置費助成事業」です。このブログでは、この制度を最大限に活用し、日々の暮らしに安心をプラスする方法を、専門的な言葉を避け、わかりやすく解説していきます。あなたの命と、大切な家族の安全を守るために、ぜひ最後まで読み進めてください。火災リスクを自動でシャットアウト!高齢者世帯にこそ必要な「自動消火装置」火災原因のトップは“こんろ”と“ストーブ”札幌市消防局のデータによると、高齢者世帯の住宅火災の原因で最も多いのが、意外にも身近な「こんろ」や「ストーブ」です。長年の経験から「大丈夫だろう」と油断している方もいるかもしれません。しかし、うっかり火を消し忘れたり、天ぷらを揚げている最中に目を離したりといった、わずかな不注意が大きな火災につながるケースが後を絶ちません。また、冬の間に活躍するストーブは、近くに洗濯物や布団などの可燃物が落ちて、それが火元になることも少なくありません。火の気のない場所でも、「もしも」の事態は突然やってくるのです。スプリンクラーより手軽で確実な初期消火“自動消火装置”と聞くと、天井から水が噴き出す“スプリンクラー”のような大がかりなものを想像するかもしれません。しかし、高齢者世帯向けの自動消火装置は、もっとコンパクトで手軽なものです。多くの場合、台所のレンジフードやストーブの近くの壁に設置され、火の熱を感知すると、自動的に消火薬剤を噴射して初期消火を行います。消火器のように、いざという時に“自力で消火する”必要がなく、火災の発生と同時に自動で火元を鎮めてくれます。まだ小さいうちに火を消し止めることで、延焼を防ぎ、何よりも安全に避難する時間を確保することができます。また、複雑な配管工事や電気工事が不要なため、スプリンクラーに比べて設置費用も安く、工事も短時間で済みます。札幌市独自の補助金制度を活用する設置費用の9割を助成!驚きの“自己負担1割”この制度の最大の魅力は、設置にかかる費用の大部分を札幌市が負担してくれるという点です。なんと、購入と設置にかかる費用の「9割」を助成してくれます。ただし、助成限度額は1台あたり最大28,700円、1世帯につき2台まで設置可能です。(2台設置の場合、助成限度額は57,400円)例えば、設置費用が1台40,000円で、1台設置する場合、助成限度額が28,700円なので、自己負担額は11,300円となります。費用がネックとなり、防災対策を後回しにしていた方も、この制度を使えば、経済的な負担を大幅に減らすことができます。この機会に、ご自宅の火災対策を見直してみませんか?補助金制度の対象者と申請方法この素晴らしい制度の対象となるのは、札幌市内に居住する“65歳以上の高齢者のみで構成される世帯”です。申請手続きは、少し複雑に感じるかもしれませんが、ご安心ください。市の指定する「登録販売店」が、申請書類の作成から札幌市消防局への提出まで、すべて代行してくれます。私たちは、まず登録販売店に連絡して、相談や見積もりを依頼するだけで良いのです。ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる方も、登録販売店が親身になってサポートしてくれるため、安心して任せることができます。なお、詳しい内容は自動消火装置設置費助成事業ページをご確認ください。相互扶助の精神で守る地域の安全「自助」と「共助」が織りなす安全な地域社会私たちはつい、防災対策を「自分一人の問題」と考えがちです。しかし、火災は隣近所にまで影響を及ぼす可能性があります。自分の家を守ることは、地域全体の安全を守ることにも繋がります。今回の補助金制度は、まさに「自助」(自分の身は自分で守る)を促すための制度でありながら、その先には「共助」(地域社会の助け合い)の精神が息づいています。登録販売店が、専門的な知識と技術で設置をサポートし、消防局が制度を通じて経済的な支援を行う。そして、高齢者の方が安心して暮らせる地域社会を、皆で築いていく。この一連の流れは、まさに相互扶助の理想的な形と言えるのではないでしょうか。見守りの輪を広げるためにもし、あなたの近所に一人暮らしの高齢者がいる場合、この制度のことを教えてあげるだけでも、大きな助けになります。「お元気ですか?」と声をかけるついでに、「札幌市にこんな助成制度があるそうですよ」と情報を共有することで、見守りの輪は少しずつ広がっていきます。「地域に住む一人ひとりが、自分のことだけでなく、隣人の安全にも心を配る」という温かい気持ちが、災害に強い、安心できる社会を育んでいくのです。まとめ札幌市が提供する「自動消火装置設置費助成事業」は、単なる“お金の補助”ではありません。それは、高齢者世帯が抱える火災への不安を和らげ、安心して暮らしを続けられるようにするための“心の補助”でもあります。高齢化が進む現代において、私たちは“火災”というリスクに、これまで以上に真剣に向き合わなければなりません。「もしも」の事態は、いつ、どこで起こるか誰にもわかりません。だからこそ、「備えあれば憂いなし」という言葉の重みを再認識すべき時なのです。この制度は、札幌市民一人ひとりの安全な暮らしを守りたいという、行政の熱い想いが形になったものです。この機会に、ぜひご家族で話し合い、積極的に活用してください。そして、この温かい支援の輪を、あなたの周りにも広げていただければ幸いです。私たち一人ひとりの小さな備えと、温かい助け合いの心が、やがて大きな相互扶助の力となり、この札幌の街を、より安全で住みやすい場所に変えていくことでしょう。