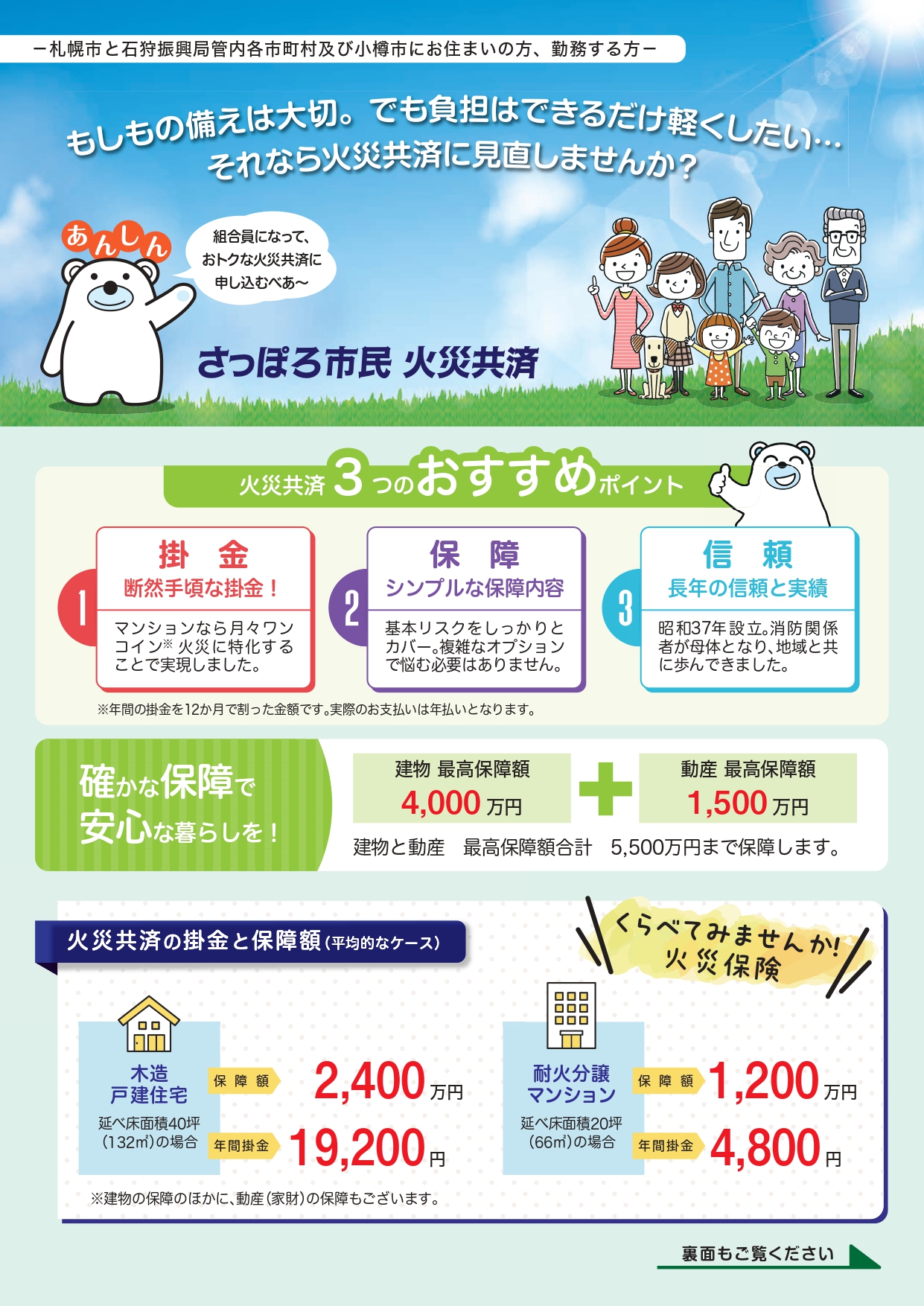

組合の想いをカタチに!火災共済の新しいチラシが完成しました!こんにちは!札幌市民共済生活協同組合です。いつも当組合の事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。さて、この度、私たちのメイン事業である「火災共済」の魅力を、より多くの方々に、より分かりやすくお伝えしたいという想いから、広報チラシを全面的にリニューアルいたしました!今回は、新しいチラシが完成するまでの背景と、私たちが込めた「こだわり」について、少しだけご紹介させてください。火災共済 一般向けチラシ(A4-概要版)火災共済 一般向けチラシ(A3-概要版)なぜ、今チラシをリニューアル? ~私たちの新たな挑戦~当組合の火災共済は、「自然災害の保障がない分、共済掛金が手頃である」という大きな強みがあります。しかし、これまでのチラシでは、その一番の魅力が皆様に十分に伝わりきれていなかったのではないか、という課題を感じていました。そこで、令和7年度の新たな広告戦略として、「私たちの強みに集中し、本当に情報を必要としている方へ、まっすぐ届けよう!」と決意。特に、“物価高の中で家計を大切に考えていらっしゃる節約志向の方”や、“大きな保障は必要ないけれど万が一への備えはしっかりしておきたいとお考えの方々”へ、私たちの火災共済が最適な選択肢であることを知っていただきたいと考えました。この挑戦の第一歩が、今回のチラシリニューアルだったのです。プロの技と私たちのこだわり! 新チラシ誕生の裏側今回のリニューアルでは、初めてプロのデザイナーさんにデザインを依頼しました。「何を」「誰に」「どう訴求したいか」を明確にし、デザイナーさんと何度も何度も打ち合わせを重ねました。キャッチコピー: 「手頃さ」「手軽さ」「シンプルさ」が一目で伝わる言葉を選びました。デザインと色使い: 「あんしん」を感じていただけるような、温かく親しみやすい色使いとデザインを目指しました。また、チラシを施設に置いてもらう場合、透明のチラシ立て(カタログケース)に入れてお願いした方が置いてくれる確立が高い、しかも、なるべくコンパクトに3つ折りした形でケースに入れる方が置いてもらえると思い、チラシのデザインも「3つ折り」を意識したものにしました。(各住戸の郵便受けにポスティングする際も、「3つ折り」の方が入れやすいので、3つ折りデザインが最適と考えました)情報の整理:伝えたい情報を詰め込みすぎず、本当に大切なポイントが際立つように、配置や余白の使い方まで細かく相談しました。文字の読みやすさ:ご高齢の方にもストレスなく読んでいただけるよう、文字のフォントや大きさにも配慮しています。職員の「伝えたい想い」と、デザイナーさんの「伝える技術」。その二つが合わさって、ようやく納得のいくチラシを完成させることができました。A4サイズの概要版と、より詳しい情報を掲載したA3サイズの二種類です。新しいチラシを、ぜひご覧ください!この新しいチラシは、今後、公共施設や地域のイベント、町内会の回覧などを通じて皆様のお手元にお届けしていく予定です。もちろん、当組合の窓口にも設置しております。この一枚のチラシが、皆様の暮らしと家計を守る「あんしん」を、改めて見つめ直すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、実物をお手に取ってご覧いただき、ご意見やご感想などお寄せいただけると幸いです。火災共済に関するご質問やご相談も、いつでもお気軽にお問い合わせください。これからも、札幌市民共済生活協同組合は、「支え合いの輪」を大切に、皆様の暮らしに寄り添ってまいります。