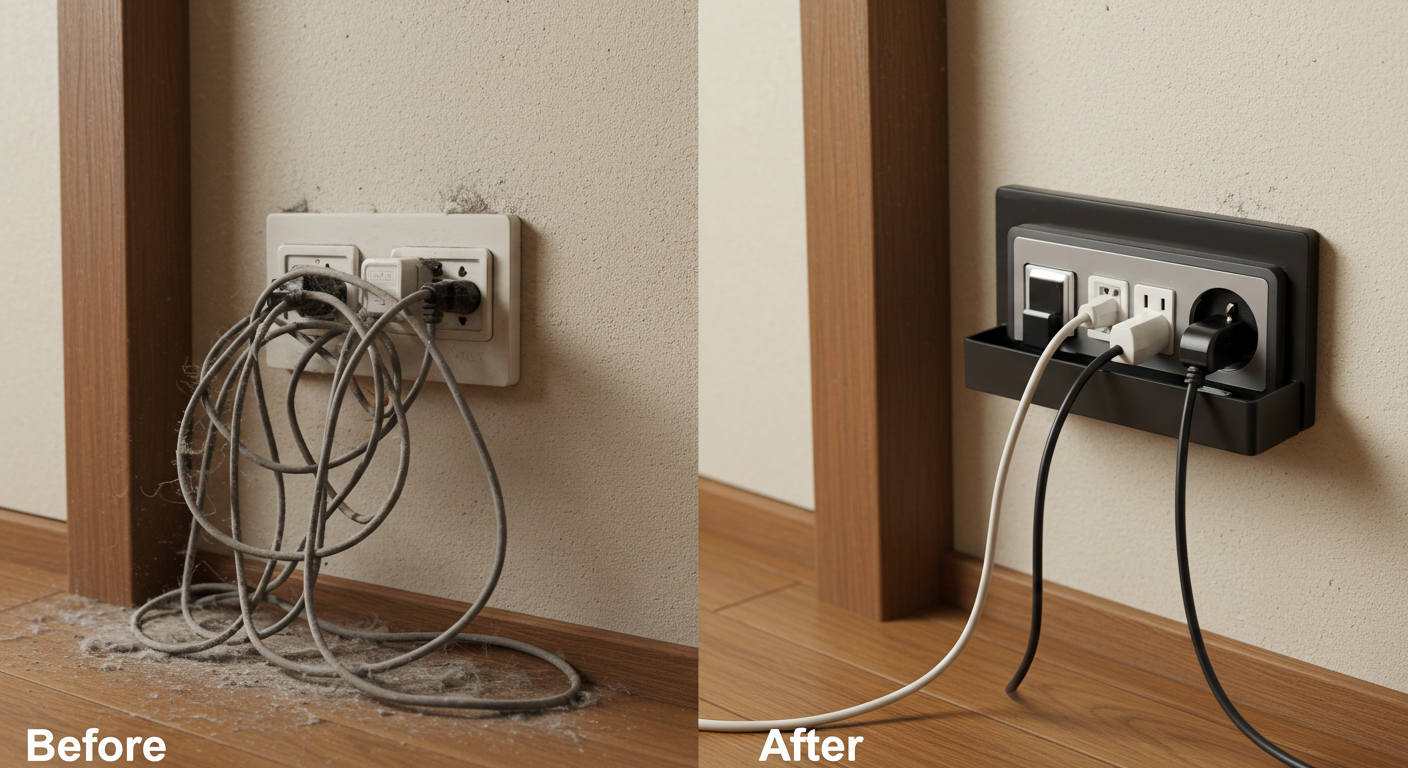

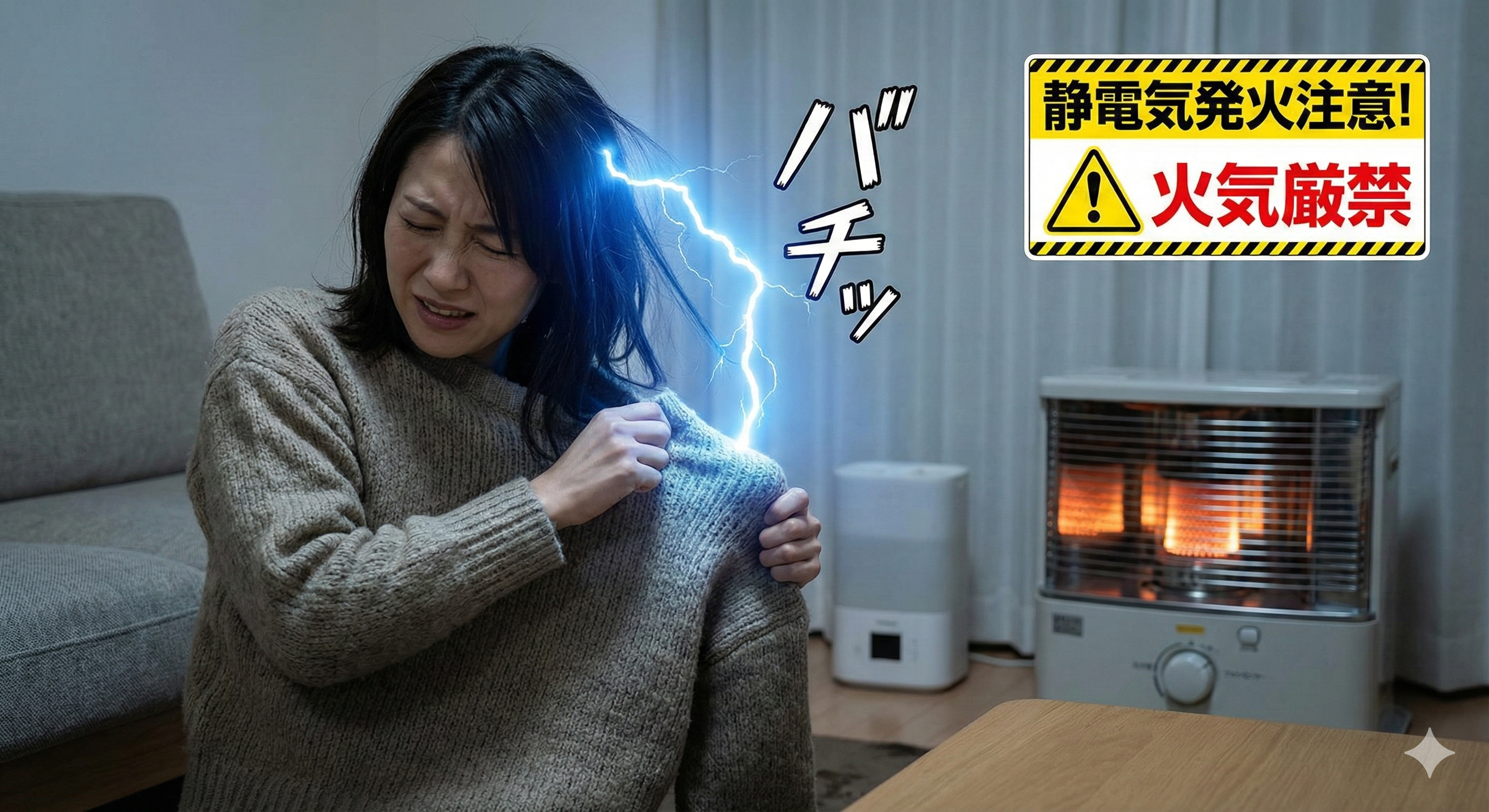

まさか!が起こる前に知る、リチウムイオンバッテリー火災の正体皆さんのご家庭にも、スマートフォン、ノートパソコン、モバイルバッテリー、電動工具、最近では電気自動車まで、リチウムイオンバッテリーを搭載した製品が溢れていますよね。「便利になったな〜」と感じる一方で、実はその便利さの陰に、知られざる火災リスクが潜んでいるのをご存知でしょうか?「充電中に発火した」「使っていないのに煙が出た」といったニュースを耳にしたことがあるかもしれません。まさか!と思われるかもしれませんが、リチウムイオンバッテリー火災は、決して他人事ではありません。では、なぜリチウムイオンバッテリーは火災を起こすのでしょうか?その主な原因は、過充電、過放電、外部からの衝撃、そして高温環境での使用・保管です。特に充電中は、バッテリー内部で化学反応が活発になり、発熱しやすくなります。このとき、もし異常が発生すると、バッテリー内部の温度が急激に上昇し、「熱暴走」と呼ばれる現象が起こります。熱暴走が起こると、内部の電解液が分解して可燃性ガスが発生し、最終的には発火に至る可能性があるのです。想像するだけでも恐ろしいですよね。特に注意したいのが、安価な非純正品や、見た目は同じでも品質が劣る「偽物」のバッテリーです。これらの製品は、安全基準を満たしていないことが多く、わずかな衝撃や過充電でも発火リスクが高まります。また、長年使用しているバッテリーは劣化が進み、内部抵抗が増加するため、通常の使用でも発熱しやすくなる傾向があります。私たちの日々の暮らしに欠かせないものだからこそ、その危険性を正しく理解し、適切な対策を講じることが、何よりも大切になります。自分自身や大切な家族、地域を守るためにも、まずは「まさか」が起こる前に、その火災の正体を知っておくことが第一歩なのです。今日からできる!リチウムイオンバッテリー火災から身を守る3つの鉄則「じゃあ、どうすればいいの?」そう思われた方も多いでしょう。ご安心ください!リチウムイオンバッテリー火災から身を守るための対策は、実は日々のちょっとした心がけで実践できることばかりです。ここでは、今日からすぐに始められる「3つの鉄則」をご紹介します。鉄則その1:充電は「目の届く場所」で!そして「寝る前・外出前は避ける」一番の基本にして、最も重要なのがこの鉄則です。充電中は、バッテリーが発熱しやすい状態です。万が一の異常にすぐに気づけるよう、充電は必ず目の届く場所で行いましょう。リビングでくつろぎながら、キッチンで料理をしながらなど、常に意識が向く場所を選ぶことが大切です。そして、特に注意してほしいのが、「寝る前」と「外出前」の充電です。「寝ている間に充電しておけば、朝には満タンだ!」とついつい考えてしまいがちですが、もし就寝中に発火したら、初期消火が遅れ、甚大な被害につながる可能性があります。同様に、外出中に充電している間に火災が発生しても、誰にも気づかれずに被害が拡大する恐れがあります。理想は、充電中はそばを離れないことですが、それが難しい場合は、せめて日中の在宅中に充電を済ませ、充電完了後はすぐにコンセントから抜く習慣をつけましょう。これにより、過充電を防ぎ、バッテリーへの負担を軽減することができます。また、充電する際は、布団やカーペットの上など熱がこもりやすい場所は避け、熱が発散しやすい硬い台の上で行うようにしてください。鉄則その2:純正品を使い倒す!そして「異常を感じたら即使用中止」「少しでも安く済ませたい」という気持ちは分かりますが、リチウムイオンバッテリーに関しては、純正品やメーカー推奨品の使用を強くお勧めします。安価な非純正品の中には、安全性が確保されていないものも少なくありません。バッテリー本体だけでなく、充電器やケーブルも純正品を使用することで、過充電や過電流による発火リスクを大幅に低減できます。そして、普段からバッテリーの状態に意識を向けましょう。「あれ?最近バッテリーの減りが早いな」「充電中に妙に熱くなる」「バッテリーが膨らんできた気がする」など、いつもと違う異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。異変を感じながら使い続けることは、火災リスクを格段に高める行為です。使用を中止したら、購入した店舗やメーカーに相談し、適切な対処法を確認しましょう。バッテリーが膨張している場合は、絶対に無理に分解したり、穴を開けたりしないでください。非常に危険です。鉄則その3:意外と知らない!「高温・低温」を避ける保管術リチウムイオンバッテリーは、極端な高温と低温を嫌います。特に夏場の車内は、あっという間に高温になり、バッテリーにとっては非常に過酷な環境です。ダッシュボードの上にスマートフォンを置きっぱなしにしたり、モバイルバッテリーを車内に放置したりすることは、熱暴走の原因となるため絶対にやめましょう。また、直射日光が当たる場所や、ストーブなどの暖房器具の近くも避けるべきです。逆に、冷蔵庫の中のような極端に寒い場所も、バッテリーの劣化を早める可能性があります。理想的な保管温度は、一般的に10℃〜30℃程度と言われています。長期間使用しない場合は、バッテリーの残量を50%程度に保って保管することが推奨されています。満充電のままや、完全に使い切った状態で放置すると、バッテリーの劣化が早まったり、過放電状態になって発火リスクが高まる可能性があります。これらの鉄則を日々の生活に取り入れることで、リチウムイオンバッテリー火災のリスクを大幅に減らすことができます。これは、私たち一人ひとりが相互扶助の精神で、自分自身の安全だけでなく、地域全体の安全を守るための大切な行動でもあるのです。もしもの時は焦らない!地域で支え合う防災力どんなに気を付けていても、「もしも」の事態は起こり得るものです。万が一、リチウムイオンバッテリーが発火してしまったら、焦らずに冷静な行動をとることが重要です。まず、小さな火であれば、初期消火を試みましょう。リチウムイオンバッテリー火災は、通常の水による消火が難しい場合があります。なぜなら、バッテリー内部の電解液がリチウムを含むため、水と反応してさらに発熱したり、水素ガスを発生させたりする可能性があるからです。そのため、可能であればABC粉末消火器や二酸化炭素消火器を使用するのが理想的です。特にABC粉末消火器は、一般的な家庭にも普及しており、幅広い火災に対応できるため、一家に一台備えておくことをお勧めします。水を用いる場合は、大量の水で冷却し続けることで、延焼を防ぐ効果が期待できますが、無理は禁物です。もし火の勢いが強かったり、煙が充満したりして危険だと判断したら、迷わず119番通報し、速やかに避難してください。自分の命を最優先に行動することが何よりも大切です。そして、日頃から地域における相互扶助の精神を忘れずに、近所の方々と防災について話し合っておくことも非常に重要です。「〇〇さんの家には消火器がある」「△△さんは消防団OBで詳しい」など、お互いの状況を把握しておくことで、いざという時に助け合える体制を築くことができます。地域での防災訓練に積極的に参加したり、ハザードマップを確認したりすることも、いざという時の冷静な行動につながります。また、火災共済への加入も、万が一の備えとして有効な手段です。火災共済は、火災による損害を保障し、私たちの暮らしの再建をサポートしてくれます。これは、まさに「もしもの時の助け合い」という地域貢献の精神に基づいた仕組みです。地域の皆さんで支え合うことで、いざという時の経済的な負担を軽減し、安心して生活を再建できる基盤を築くことができます。安全な未来は「知る」ことから始まるリチウムイオンバッテリーは、私たちの生活を豊かにしてくれる素晴らしい技術です。しかし、その便利さの裏には、火災というリスクが潜んでいることも事実です。今回の記事でご紹介した「3つの鉄則」は、どれも今日からすぐに実践できることばかりです。「充電は目の届く場所で」「純正品を使い、異常があれば即中止」「高温・低温を避けて保管」。これらのちょっとした心がけが、あなた自身や大切な家族、そして地域全体の安全を守ることにつながります。防災は、特別なことではありません。日々の暮らしの中で、少しだけ意識を変えるだけで、多くのリスクを回避することができます。そして、もしもの時には、私たち一人ひとりが持つ「相互扶助」の精神と、地域で培われた「助け合いの心」が、大きな力となります。今回の記事を通じて、リチウムイオンバッテリー火災について深くご理解いただけたのではないでしょうか。危険を知り、正しく備えることで、私たちはより安全で安心な未来を築くことができます。「なるほど!」と腑に落ちていただけたなら、幸いです。今日から、ぜひ実践してみてください。