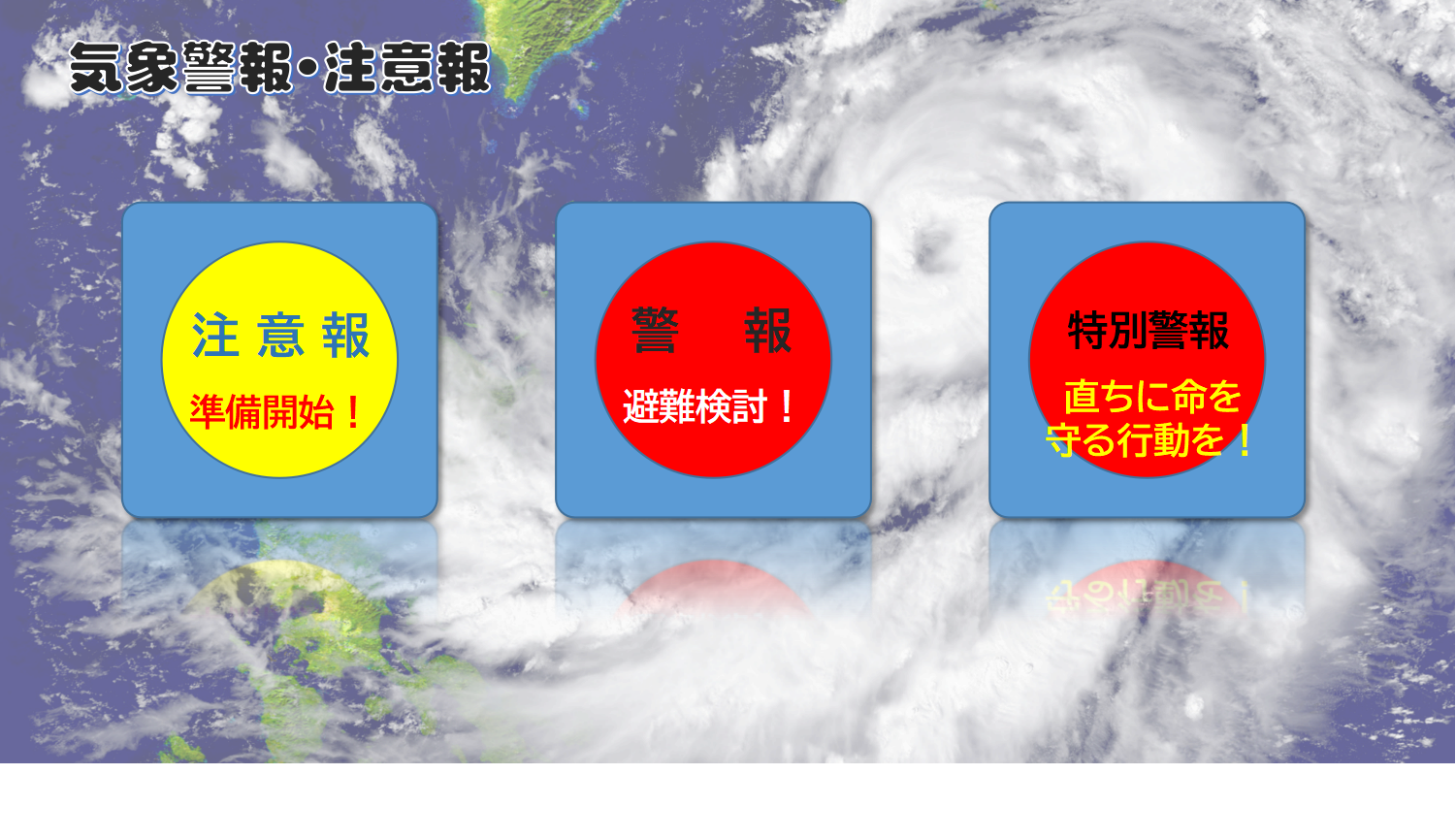

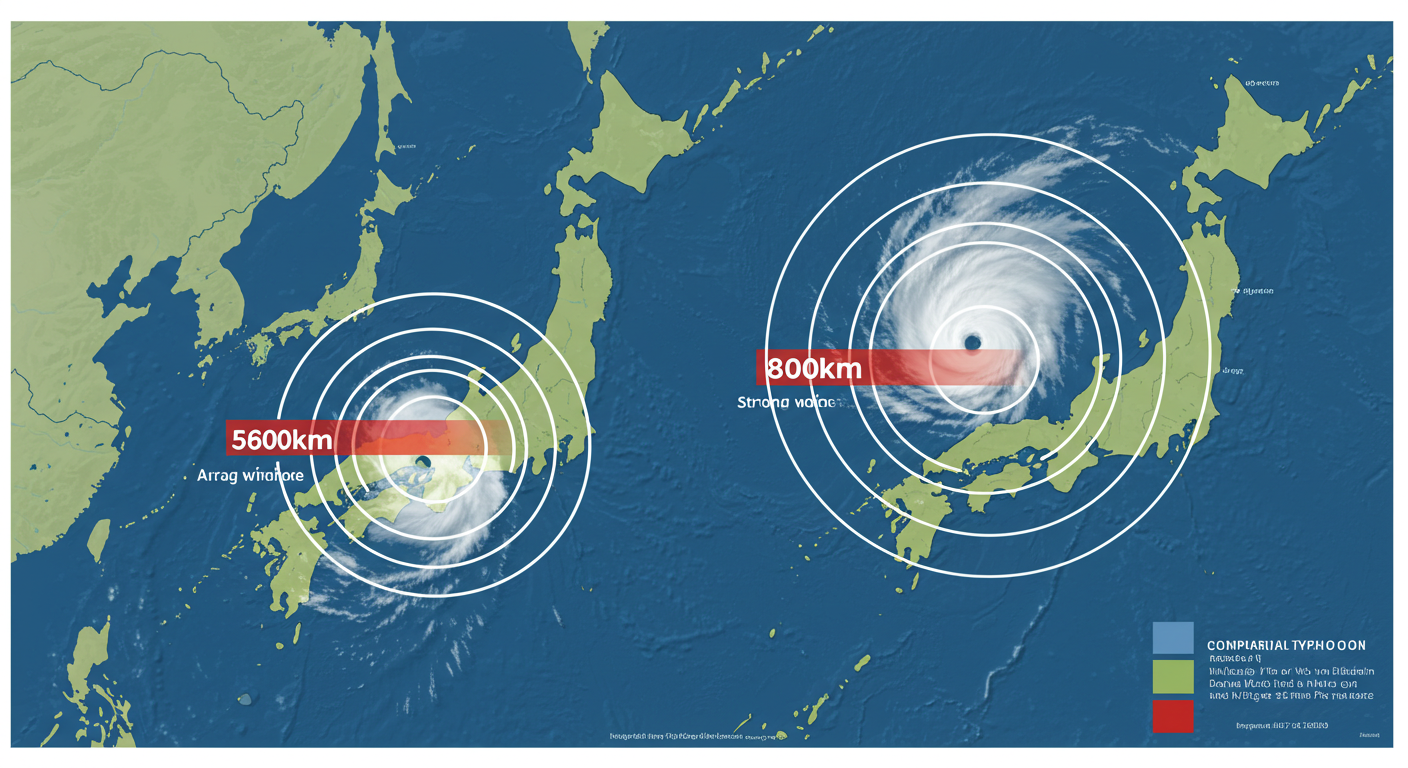

「台風で屋根が飛ばされたらどうしよう…」「最近、地震が多いけど、うちは大丈夫だろうか?」「北海道の冬、大雪でカーポートが壊れたら…」暮らしの中で、ふと頭をよぎる自然災害への不安。そんな時、「うちは火災共済に入っているから安心!」と思っていませんか?実は、その考えには一つ、大きな落とし穴があるかもしれません。多くの方が意外に思われるのですが、火災共済の基本的な保障は、その名の通り「火災」や「落雷」、「破裂・爆発」などが中心で、地震や台風、大雪といった「自然災害」による損害は、原則として保障の対象外なのです。「え、じゃあ何のために…」と肩を落とすのは、まだ早いですよ。私たち札幌市民共済には、そんな“もしも”の時でも組合員の暮らしを支えたいという強い想いがあります。その想いを形にしたのが、この記事の主役である「自然災害見舞金」制度。これは、「相互扶助」という私たちの原点を体現した、心強い助け合いの仕組みなのです。この記事を読めば、火災共済と自然災害の本当の関係、そして私たちがどうやって万が一の際に支え合うのかが、きっとご理解いただけるはずです。さあ、一緒に“本当の安心”への扉を開けてみましょう。なぜ?火災共済が自然災害に「NO」という理由まず最初に、多くの方が抱くであろう「なぜ火災共済は自然災害を保障してくれないの?」という疑問にお答えします。これは決して、私たちが意地悪をしているわけではありません。そこには、共済という仕組みの根幹に関わる、大切な理由があるのです。そもそも「共済」とは?共済は、利益を目的とする保険会社とは少し異なり、「相互扶助」、つまり「一人は万人のために、万人は一人のために」という精神で成り立っています。 組合員がお金を出し合い、困った人がいれば、そのお金で助け合う。これが共済の基本的な考え方です。この「助け合い」の仕組みを、できるだけ安い掛金で、長く安定して続けていくためには、保障するリスクの範囲を明確にする必要があります。予測が難しく、被害が甚大すぎる「自然災害」火災や落雷は、いつどこで起こるか予測が難しく、被害も個別の家屋に限られることがほとんどです。しかし、地震や大規模な台風、豪雪といった自然災害は、一度発生すると非常に広い範囲で、同時に数えきれないほどの家屋に甚大な被害をもたらす可能性があります。もし、こうした巨大なリスクをすべて保障の対象に含めてしまうとどうなるでしょう?万が一の大災害に備えるためには、膨大な資金が必要となり、結果として組合員の皆さまからいただく掛金を、非常に高額に設定せざるを得なくなります。それでは、「市民の誰もが安い掛金で加入できる共済制度」という、私たちの原点が揺らいでしまいます。だからこそ、火災共済では、予測が困難で被害が広域化しやすい自然災害を、やむを得ず基本的な保障の対象外(免責事由)としているのです。 これは、「助け合い」の制度そのものを守り、未来へつないでいくための、苦渋の決断とも言えるのです。あきらめないで!「自然災害見舞金」という助け合いのカタチ「火災共済の理屈はわかった。でも、実際に自然災害で被害を受けたら、私たちは何も助けてもらえないの?」そんな声が聞こえてきそうです。ご安心ください。ここで登場するのが、私たち札幌市民共済が誇る独自の制度、「自然災害見舞金」です。「保障」ではなく「お見舞い」という発想この制度の最も大切なポイントは、これが契約に基づく「共済金」の支払いではない、ということです。では何かというと、組合員の皆さまで積み立てた「自然災害積立金」の中から、被災された方へ「お見舞い」としてお渡しするものなのです。まさに、困った仲間がいれば、みんなで少しずつお金を出し合って助ける「相互扶助」の精神そのものを形にした制度と言えるでしょう。どんな時に、いくらくらい支払われるの?この見舞金は、共済金の支払い対象とはならない自然災害、具体的には以下のような災害で損害を受けた場合にお支払いします。地震、噴火、またはこれらによる津波水災、風災、ひょう災、雪災支払われる金額は、被害の程度に応じて決まっています。区 分被害の程度一口あたりの見舞金支払限度額全 損建物または動産が70%以上損壊した場合など3,000円1災害につき建物と動産を合わせて10万円を限度半 損建物または動産が20%以上70%未満損壊した場合1,500円〃一部損損害額が20万円を超え、半損に該当しない場合300円〃床上浸水床上に浸水または土砂が流入した場合300円〃水濡れ損天井、壁、床、動産に水濡れが生じた場合100円損害額を限度例えば、1,000万円(100口)の建物契約で一部損(損害額20万円超)の被害に遭った場合、「300円 × 100口 = 30,000円」が見舞金として支払われる計算になります。知っておいてほしい大切な注意点この心強い見舞金制度ですが、万能ではありません。正しくご理解いただくために、いくつかの注意点があります。あくまで「見舞金」であり、修理費の全額を補償するものではありません。門や塀、垣根といった「付属工作物」のみの損害は対象外です。住宅の老朽化などが原因の「雨漏り」は対象となりません。新規契約または再契約から1年未満の場合、支払額が50%に減額されます。大規模な災害で積立金を超える被害が発生した場合は、支払額が減額される可能性があります。私たちは、良いことばかりをお伝えするのではなく、こうした制約もしっかりとご説明することで、組合員の皆さまとの信頼関係を築いていきたいと考えています。賢く備える!見舞金制度と合わせて考えたいプラスアルファの備え「自然災害見舞金」は、私たちの助け合いの精神を形にした素晴らしい制度です。しかし、被害の規模によっては、それだけでは生活再建が難しいケースも考えられます。そこで、プロの視点からご提案したいのが、この見舞金制度を“土台”として、さらに安心を上乗せする「賢い備え方」です。基本の備えとしての火災共済まずは、火災、落雷、水道管の凍結による破裂など、日々の暮らしに潜む突発的な事故にしっかりと備えることが大切です。そのための基本の備えが、私たちの火災共済です。ここは、家計に過度な負担をかけずに、しっかりと押さえておきましょう。プラスアルファの備え「補完火災保険」その上で、自然災害による大きな損害が心配な方には、当組合で取り扱っている「火災共済補完火災保険」への加入をおすすめします。これは、その名の通り、火災共済ではカバーしきれない部分を“補完”するための保険です。地震保険も付帯可能: 地震や台風など自然災害にも対応しています。割安な保険料: 組合員向けの集団扱となるため、一般で契約するより5%割安な保険料で加入できます。火災共済という「相互扶助の土台」の上に、この「補完保険」を組み合わせることで、手頃な掛金で幅広いリスクに、合理的かつ経済的に備えることが可能になるのです。まとめ今回は、火災共済と自然災害の少し複雑な関係、そして私たち札幌市民共済ならではの「自然災害見舞金」制度について、深掘りしてみました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。火災共済は、制度の安定を守るため、原則として地震や風水害などの自然災害は保障の対象外です。しかし、札幌市民共済には「相互扶助」の精神に基づき、組合員みんなで積み立てたお金からお支払いする独自の「自然災害見舞金」制度があります。見舞金は、あくまで“お見舞い”であり、損害のすべてをカバーするものではありません。より大きな安心を得るためには、「火災共済補完火災保険」などを組み合わせて、賢く備えることが重要です。何事もないのが一番です。しかし、予測不能な災害がいつ起こるとも限りません。制度を正しく理解し、ご自身のライフプランに合った備えをすること。それが、ご自身の暮らしを守るだけでなく、いざという時に誰かを助ける「相互扶助」の輪を、より強く、温かいものにしていくことに繋がります。私たちはこれからも、地域の皆さまの“もしも”に寄り添える、最も身近な存在であり続けたいと願っています。