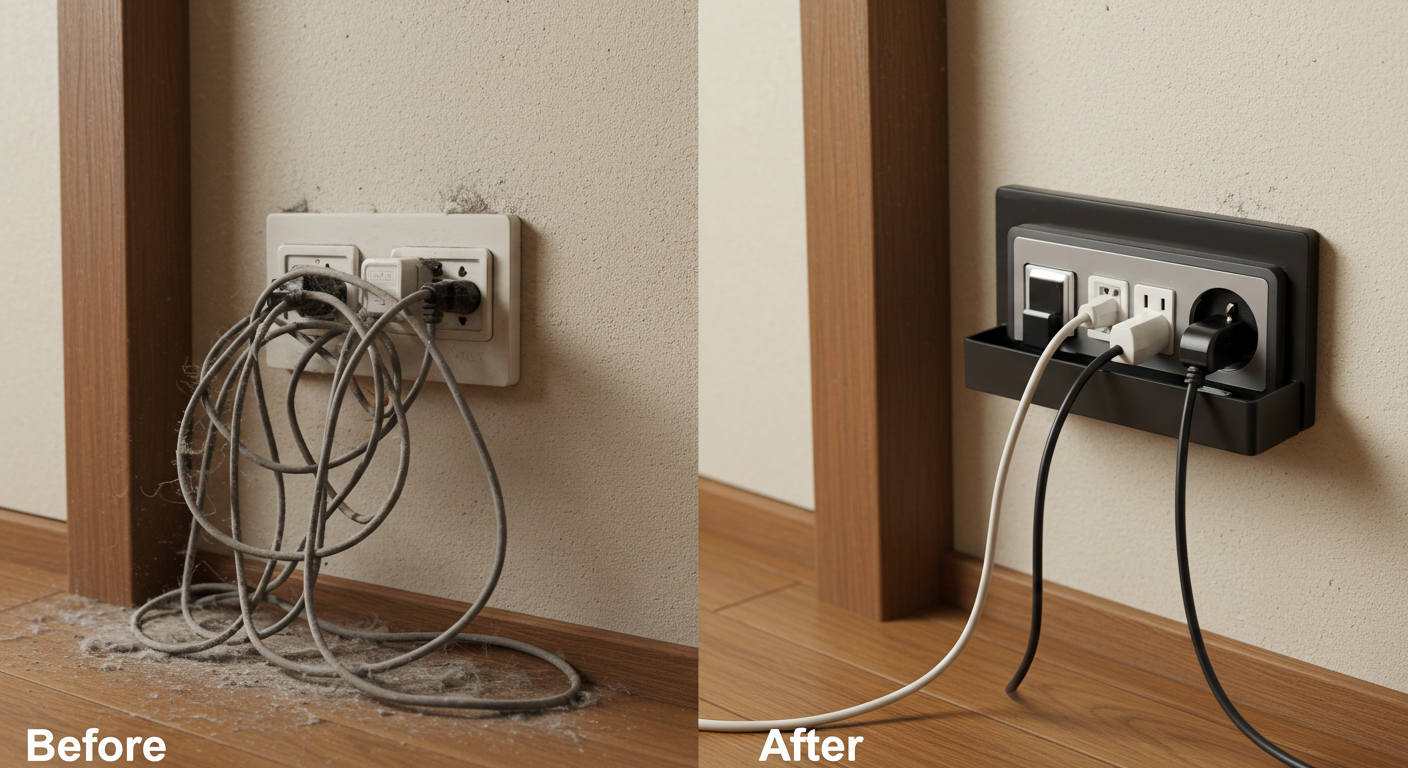

高齢の親を火災から守るために。子が実家にしてあげられる5つの予防策久しぶりに帰ったご実家。「やっぱり我が家が一番」とくつろぐ親の姿に安心する一方で、ふと目に付いたコンセント周りのホコリや、少し古くなった暖房器具に「これ、大丈夫かな…?」とヒヤリとした経験はありませんか?親を大切に想うからこそ、火災の危険から守ってあげたい。でも、あまり口うるさく言って関係がギクシャクするのは避けたいですよね。この記事では、離れて暮らす子だからこそできる、親のプライEドを傷つけずに実家の火災リスクを減らす、具体的な5つの予防策を、私たちならではの「相互扶助」の視点を交えてご紹介します。単なる対策ではなく、親子の絆を深める「親孝行防災」のヒントが満載です。「見える化」で安心!モノから始める実家の火災予防まず取り掛かりたいのが、目に見える危険の芽を摘むことです。ポイントは「掃除」や「片付け」を強制するのではなく、「一緒にやる」「プレゼントする」というポジティブなアプローチです。【対策①】コンセント周りの「ホコリ大掃除」作戦火災原因の上位に常にランクインするのが、コンセントやプラグが原因の「トラッキング火災」です。コンセントとプラグの隙間に溜まったホコリが湿気を吸い、漏電して発火する…想像するだけで怖いですよね。「危ないから片付けて!」と頭ごなしに言うのではなく、「久しぶりに帰ってきたから、感謝の気持ちで大掃除させてよ!」と切り出してみてはいかがでしょうか。特に、テレビの裏や冷蔵庫の裏など、普段なかなか目が届かない場所を重点的にチェックします。「昔はよく親父と大掃除したよな」「お母さんの掃除は完璧だったよね」など、昔の思い出話をしながら作業すれば、楽しいイベントに早変わり。ホコリをきれいに拭き取り、使っていないプラグは抜き、タコ足配線になっている箇所は、安全な電源タップに交換してあげましょう。これは、親への感謝を形にする、立派な地域貢献(まずは家族という最小単位の地域から!)の一歩です。【対策②】古い家電は「親孝行プレゼント」で一新「もったいない」という気持ちから、古い家電を大切に使い続けているご家庭は少なくありません。しかし、10年以上前の家電は、経年劣化による火災リスクが高まります。そこでおすすめなのが「親孝行プレゼント作戦」です。例えば、石油ストーブを使っているなら、安全機能が充実した最新のエアコンやファンヒーターを。「結婚記念日のお祝いに」「今年の冬は寒いらしいから」など、理由をつけてプレゼントするのです。ポイントは、「古いのが危ないから」ではなく、「新しいのはこんなに便利で安全なんだよ」とメリットを伝えること。「このヒーターは、地震が来たら自動で消えるんだって」「電気代もこっちの方が安いみたいだよ」と伝えれば、親も喜んで受け取ってくれるはずです。安全をプレゼントすることは、最高の親孝行ではないでしょうか。「もしも」に備える!親子で築く地域のセーフティネットモノの対策が済んだら、次は「もしも」の時に命を守るための「しくみ」作りです。ここでのキーワードは「親子で一緒に」そして「地域を巻き込む」ことです。【対策③】火災警報器は「命の番人」。帰省時の定期点検を今や設置が義務付けられている住宅用火災警報器。しかし、いざという時に作動しなければ意味がありません。電池切れや故障に気づかず、放置されているケースが意外と多いのです。そこで、帰省した際の恒例行事として「火災警報器の点検」を取り入れましょう。ボタンを押したり、紐を引いたりするだけで、正常に作動するかどうか音声で知らせてくれます。「ちゃんと鳴るね、これで一安心だ」と親子で確認し合う時間そのものが、何よりの安心材料になります。電池の寿命は約10年と言われています。交換時期が近い場合は、一緒に新しいものに交換してあげましょう。「次も頼むな」なんて言われたら、嬉しいものですよね。【対策④】使える最新型を!消火器のイメージをアップデート「消火器って、重くて操作が難しそう…」そんなイメージはありませんか?実は最近、女性や高齢者でも扱いやすい、軽量でオシャレなデザインのエアゾール式簡易消火具が増えています。てんぷら油火災用、クッション型で普段は部屋に置いておけるものなど、種類も豊富です。キッチンの片隅や寝室にさりげなく置けるデザインのものを選んで、「お守り代わりに」とプレゼントするのも良いでしょう。使い方を一緒に確認し、万が一の際に慌てず使えるようにしておくことが大切です。「こんな便利なものがあるのか」と、親世代の防災知識もアップデートできます。【対策⑤】最大の保険は「ご近所力」。地域との繋がりを再確認ここで「相互扶助」の精神が活きてきます。万が一の時、最後に頼りになるのは消防車や救急車だけでなく、お隣さんや地域の人々です。親がご近所の方と良好な関係を築けているか、さりげなく確認してみましょう。民生委員さんや町内会長さんの連絡先を教えてもらったり、帰省した際に「いつもお世話になっています」と挨拶に回ったりするのも有効です。「隣の〇〇さんは、うちの親父のこと気にかけてくれてるんだな」「向かいの△△さんは、足が悪い母のために回覧板を先に持ってきてくれるらしい」といった情報を子が把握しておくだけでも、安心感が違います。親が築いてきた地域の繋がりという財産を、子が改めて認識し、感謝する。これもまた、大切な地域貢献の形です。一番の防火対策は「親子の会話」。心に寄り添う見守り術これまで物理的な対策やしくみ作りについてお話してきましたが、実は最も重要で、そして一番難しいのがこの「こころ」の対策、つまり親とのコミュニケーションです。高齢者の火災原因で多い「消し忘れ」や「うっかり」は、日々の暮らしの中に潜んでいます。叱るのではなく「理由」に耳を傾ける「またガスの火をつけっぱなしにして!」と、つい強い口調で言ってしまうこともあるかもしれません。しかし、その背景には、加齢による注意力の低下や、「ちょっとだけだから大丈夫」という思い込みがあるのかもしれません。まずは、「どうしてそうなっちゃうんだろうね?」と一緒に考える姿勢が大切です。例えば、鍋を火にかけている間に他のことを始めてしまうなら、「タイマーを使ってみるのはどうかな?」と提案する。仏壇のロウソクが心配なら、火を使わないLED式のロウソクを「これなら消し忘れもないし、見た目もきれいだよ」と渡す。親の行動を否定するのではなく、「安全で便利な方法」を一緒に探していくパートナーになること。これが、信頼関係を壊さずに問題を解決する秘訣です。「昔の知恵」と「今の工夫」の交換会親世代は、私たちにはない「暮らしの知恵」を持っています。「昔は寝る前に、家族みんなで『火の用心!』って声かけしてたんだよ」といった話に、まずはじっくり耳を傾けましょう。その上で、「その習慣、すごく良いね!それに加えて、今はこんな便利なものがあるんだよ」と、自動でガスを止めてくれる装置や、IHクッキングヒーターを紹介するのです。親が培ってきた価値観を尊重し、敬意を払うことで、こちらの提案も素直に聞いてもらいやすくなります。定期的な電話や何気ない会話こそが、親の変化をいち早く察知する最高のセンサーになるのです。まとめ高齢の親を火災から守るための5つの予防策、いかがでしたか?コンセント周りの大掃除古い家電のプレゼント作戦火災警報器の親子点検最新型の簡易消火具の導入地域との繋がりの再確認これらを実行する上で最も大切なこと。それは、これらを「義務」や「管理」にしてしまうのではなく、すべてを「親を想う気持ち」を伝えるコミュニケーションの手段として捉えることです。コンセントを掃除することは、親への感謝の表現。火災警報器の点検は、親子の共同作業。ご近所への挨拶は、親が築いたコミュニティへの敬意です。そう考えると、火災予防という一見すると事務的な作業が、親子の絆を深め、地域との繋がりを再発見する、温かい「相互扶助」の実践になるのではないでしょうか。火災から親の命を守ることは、同時に、親が人生をかけて築き上げてきた大切な思い出や、住み慣れた我が家というかけがえのない場所を守ることでもあります。あなたのその優しさと少しの工夫が、ご両親にとって何よりの「安心」という贈り物になるはずです。さあ、今度の週末、さっそく「親孝行防災」、始めてみませんか?